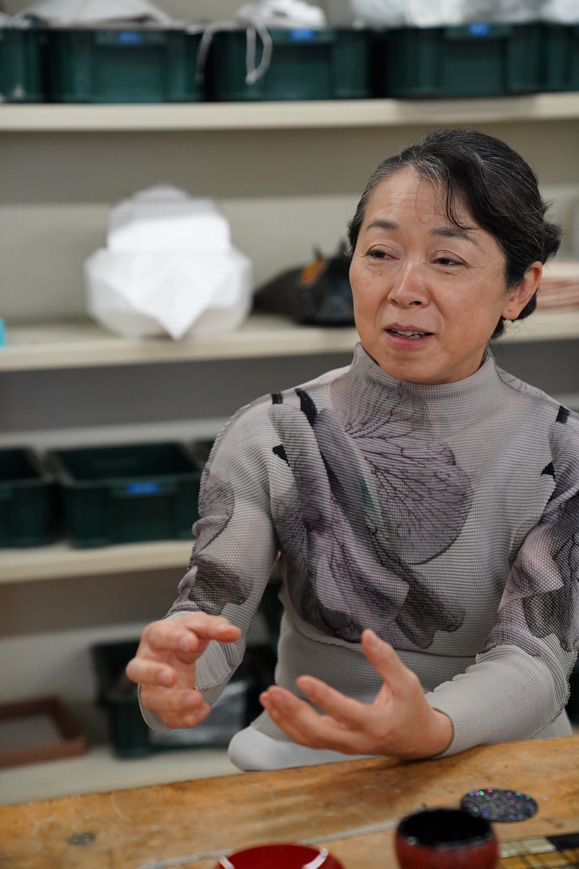

うねるような特徴的な曲線のボディジュエリー(装身具)が身体を飾る。無限の可能性を感じるという漆を素材に、乾漆(かんしつ)という伝統的な技法を使って自由に、ダイナミックな造形を生み出す松島さくら子さん。東京藝術大学の卒業制作で本格的に取り組み始めたボディジュエリー。そこから派生して壁面作品、オブジェへと創作活動を展開してきた。未知の漆文化を求めて東アジアから東南アジアの奥地へと旅し、現地の漆芸作家との交流も続けている。いま、原点に立ち帰り、ボディジュエリーの創作に注力する。「身を飾る心」と向き合う。

無限の表現の可能性

這うように蛇行する曲線や緩やかに流れる不思議な曲線、稲光をイメージさせるギザギザの帯が、身体や壁面を飾る松島さんの作品は、麻布を漆で塗り重ねた乾漆の薄い板がベースとなっている。

「漆は乾漆の技法によって自由に様々な形をつくることができる。そこに惹かれました。漆の表現の中には、その接着性を活かして貝殻や卵の殻を嵌め込む螺細(らでん)や、金粉銀粉を蒔き付けたりする蒔絵などの技法がある。いろいろな素材とともに作品が成り立っている。漆の材料の使い方や表現方法は、まさに無限だと感じている」

特徴的な曲線は、宇宙と人間世界を構成する「地・水・火・風・空」と、様々な「自然の要素」から着想を得る。

「雲のモクモクしたような曲線、ギザギザしたものは雷の要素があるかもしれない。日本の伝統的な紋様も自然の要素がデザイン化されたものだと思う。小さい頃からなれ親しんだ環境の中から取り込まれたものが自分の記憶の中にあって、その中から流れるような曲線的な要素を抽出して組み合わせたのが(曲線の造形の)始まりなのかもしれない」

乾漆は手間も時間もかかる。一つの作品を仕上げるのに何カ月もの時間を要する。ベースの型を作るところから始まり、麻布の下地に漆を何層も塗り重ねていくことで、初めて何とか形になってくる。

「一つ一つの工程を経て作品の完成度を高めていく、そのプロセスの大事さをつくづく感じる。3Dプリンターを使えば、簡単に形を作ることができる。だけど、敢えて手先を使って一つの作品をベースの部分から作り込んでいく。制作の途中で作品と向き合いながら徐々に自分の感情や考えが変化していくこともある。その過程を楽しんでいる自分がいる」

dark ablazeⅡ,2015

「H3,ふれる、きくアート 感覚で楽しむ美術 Touch is Love」栃木県立美術館

身近に漆を感じられる造形物

漆との出会いは、工芸を学ぶために入学した東京藝術大学でのことだった。染色、陶芸、金工など幅広く工芸を学ぶ授業で、初めて漆という材料とその表現に触れた。他の工芸に比べ漆の知識はほとんどなかった。「何だろうということから始まって、もっと知りたいと思うようになった」。未知の素材に惹かれていった。

「漆工芸はアジアで発展した工芸で、日本は縄文時代からの悠久の歴史があり、その中で蒔絵の技法など独自の発展をしてきた。日本で生まれ、日本に生きる自分にとって、漆が自分を表現するのに一番ふさわしいのではないか、直感的にそう感じた」

シンプルな形から始まって、徐々に女性として身近な題材、体に身につけるアクセサリー状のものを制作するようになった。さらに乾漆の軽さを生かして、ボリュームのある大型のジュエリー、ボディジュエリーを作るようになっていった。初めてまとまったボディジュエリーを制作したのは大学の卒業制作だった。

「まだ誰もやっていない造形、どんなものを実現できるかを考えた。乾漆を始めたばかりの20歳の頃、若い女性なら皆がそうであるように、私もファッションに興味があったし、身近に漆を感じることができるような造形物に興味を持っていました」

undercurrents,2009(ミネアポリス美術館蔵)

undercurrents,2005

undercurrents,2010

未知の漆文化を求めて

今から30年ほど前、日本以外の国にどんな漆の装身具があるのか、調査の旅に出た。中国奥地に美しい造形の髪飾りを身につける少数民族、苗(ミャオ)族を訪ねた。その2年後には1年9カ月の長期滞在でチベットまで足を延ばしている。2つの旅の記録は著書『さくら子、中国 美の放浪』に記されている。当時、松島さんは旅の目的は「身を飾ることの意味や精神性を確かめること」であり、「旅を続けながら作品を作り続けたい」と語っている。未知の漆文化を求める旅はその後も続き、旅先は中国から東南アジアへと拡がった。

「とにかく、どんな漆の文化があるのか興味があって、調べたいという思いがあった。実際に現地に行ってみると、日本とは全く違う漆の使い方、技術があった。もっと知りたいという思いから調査の旅を繰り返していくうちに、各地で様々な人と出会って、交流が生まれてきた」

2005年にはアジア漆工芸学術支援事業を立ち上げ、東南アジアの漆工芸を中心に技術公開やワークショップなどを通して漆文化の魅力を伝える活動を始める。

東南アジアでは政情不安やインフラが整備されていないことから漆工芸職人同士の技術交流、情報の共有がなされていない。自国のコミュニティーの中での生産活動にとどまり、行き詰まった状況にあるという。

ミャンマーでは、軍事政権下の閉鎖された社会の中で外国からの情報が入ってこないが故に、日本では使わなくなっている人体に影響のある顔料が伝統的な手法ということで使い続けられ、顔料を素手で扱う職人の身体への影響が懸念されている。

こうした現状を変えていくため、それぞれの国の漆工芸の関係者たちが連携できるようなプラットホームを立ち上げることを構想し、ミャンマー、タイ、ベトナム3国の研究者たちと東南アジア各地で学術調査を行い、漆工芸の未来について提案することを計画した。2020年から予定していた現地調査は新型コロナウイルスの感染拡大により断念せざるを得なかったが、オンラインで国際ネットワーク交流基盤の整備について研究調査を実施した。持続的な交流、研究が漆工芸の振興につながると考える。

「新しい漆の文化に触れたくてアジアの奥地にまで行くのですが、そう簡単にはたどり着けないで戻ってくる。次はもっと先へ先へという繰り返し。特にミャンマーは政治的状況から外国人が立ち入れないところがある。そういうところに、まだまだ昔ながらの漆の文化が残されている。まだ接したことのない、見たこともない表現の分野を紹介していきたい」

upper body ornament,1989

upper body ornament,1989

士気、パワーを高める「装置」としての装身具

東南アジアの漆芸家たちとの交流は、自らの作品にも反映されている。竹を使った作品はミャンマーの竹の捲胎技法を直接的に取り入れている。ミャンマーやタイの代表的な漆の装飾技法である「キンマ」や「箔絵」を自らの創作に取り入れられないか、自分のアイデアとどのようにマッチするのか、模索が続く。

「一つの作品を作るにも生みの苦しみ、新たなものを構想して完成させることは、楽しい作業ではあるのですが本当に厳しいと思っている。皆さん、次はどんな作品をと期待されるのですが、劇的な展開のものを次々に作れるというわけではなくて、やはり初期の頃から取り組んできたボディージュエリーにまた戻って、まとまった作品の制作と発表をしたいと思っています」

「それを身につけても、身につけなくても、生死には関わらない。身につけなくても生きていける。だけど、なぜ人は身につけるのだろう。なぜ、人は飾るのだろうか。その深層心理に興味があります。身につけたことによって、その人の士気が、パワーが変わっていくような装置。ボディジュエリーを装置というふうに捉えたりもします」

大学時代から一貫して制作を続ける漆のボディジュエリー。『なぜ、漆なのか』『なぜ、よくあるアクセサリーではなくボディジュエリーなのか』。「そのコンセプトを自分の中で、もう少し確たるものにしていきたい」との思いから、漆文化のある国をバックパッカーのように辺境の地まで自ら足を運び、多様な装身具を自分の目で確かめてきた。その思いは、今も変わらない。「身を飾る」、その精神性を探る旅はこれからも続く。(文:大野)

「ablaze」,2015 展示風景 館・游彩(東京)

日本の漆芸文化を次世代につなげるために

漆の特性

漆の歴史は古く、縄文時代から使用されてきた。実際に縄文時代の漆器や漆掻きをした跡のあるウルシの木が出土している。

ウルシの木はアジア固有の落葉樹である。幹に傷をつけ、そこから出る樹液が漆の原料となる。

漆は、水分を蒸発させて行う乾燥とは異なり、漆に含まれる酵素“ラッカーゼ“を空気中の酸素と反応させ酸化反応を起こして硬化させる。硬化するためには湿度70%~80%と温度20℃~30℃の条件がそろう必要がある。

硬化した漆の塗膜は、堅牢であり防腐性や耐水性、断熱性に優れている。また酸やアルカリにも強い。そのため、漆は優秀な塗料として、器や厨子・仏像・刀の鞘・建造物にまで幅広く使われて来た。

漆の素地(土台)は主に木材・布・紙・竹・皮・金属などを様々な素材を用いる。

加飾技法は夜光貝や白蝶貝などの真珠層を貼る「螺鈿(らでん)」、薄く伸ばした金属を文様に切り貼り付ける「平文(ひょうもん)」、漆で文様を描き金属粉を蒔く「蒔絵(まきえ)」など他にも数多く存在する。

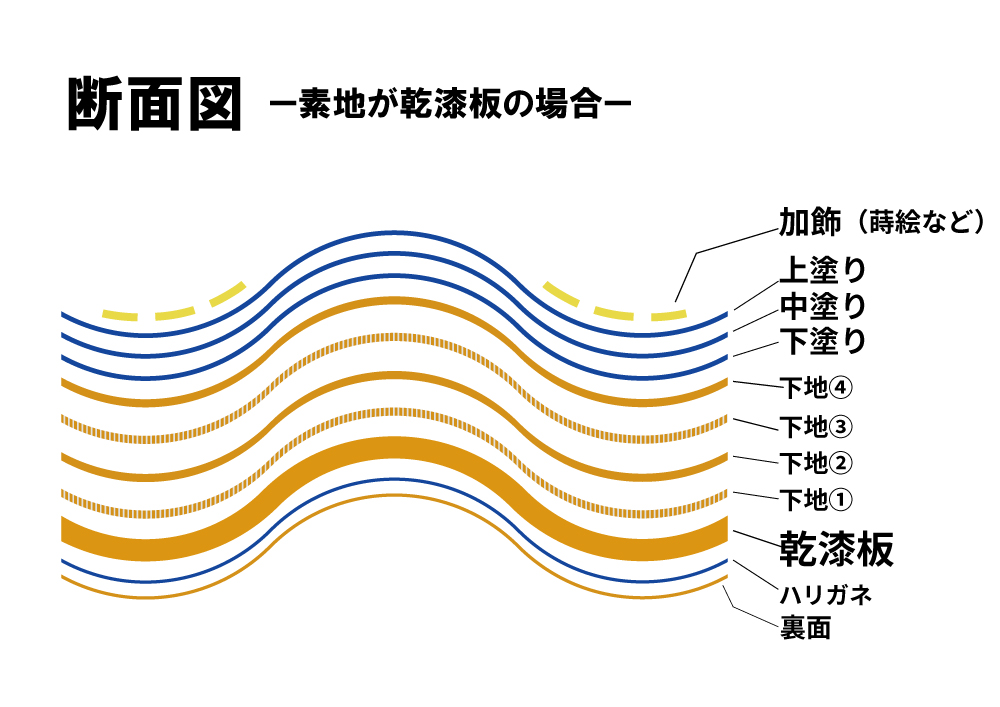

中でも松島さんが主に使用している技法は「乾漆(かんしつ)」である。

乾漆とは、粘土や木などの原型に漆で麻布を貼り形成をしていく技法である。自由に形を作りやすく、軽くて丈夫という特徴がある。乾漆で制作された有名な作品に奈良県興福寺にある国宝「阿修羅像【八部衆】」がある。

松島さんは、この乾漆技法を応用し「乾漆板」と呼ばれる麻布と漆で作った板状の素地を使い作品を制作している。

乾漆板は、自由な形に切ったり曲げたりする加工を得意とする。下地をつけ、何度も漆を塗り重ね、艶を出し、蒔絵などの加飾を加えて作品を作り上げていく。そのため、一つの作品を作るのに最低でも10以上の工程と長い月日がかかる。その分、堅牢さや美しさが際立つのが漆である。

漆掻きの後のウルシの木の幹

乾漆板

国産漆の生産と技術の継承

だが漆は日本人の生活様式や雇用環境の変化によって衰退している。器などの日用品は安価な工業製品に大きくシェアをとられ、伝統工芸を受け継ぐ人材や国内の漆の生産量も減少していった。

松島さんが常任理事を務める「日本文化財漆協会」では国産漆や日本の漆芸文化を守るために、国内でのウルシの木の植栽から、採れた漆を塗りに使用できるように加工するまでの技術を保存する活動を行っている。

国産漆生産量*は1980年(昭和55年)では6.6トンだったが、2014年(平成26年)には1.0トンまでに減少した。同年2014年に文化庁が2015年(平成27年)から“国宝・重要文化財建造物の保存修理に原則として国産漆を使用する”という方針を決定したことを機に、2020年(令和2年)には2.1トンまで増え国産漆生産量は増加傾向にある。しかし、国内の漆の消費量は2020年には32.2トンであり、国内生産量はその内の2.1トン、残りは中国からの輸入が大半を占めているという現状がある。

(*参照:「令和3年度 森林・林業白書 全文」第2章 林業と山村(中山間地域)第2節 特用林産物の動向 (2) 薪炭・竹材・漆の動向)

日本産の漆は非常に良質であり、日本の漆文化を次世代につなげていくためには国産漆の安定した生産・供給やその技術を継承することが必要不可欠になる。

特別な日々へと変化させる漆

漆は国内生産量の低下や、一つの商品や作品を作るのに非常に多くの手間がかかることを理由に値段が高く、手を出しにくいという人も多い。

だが高いという理由のみで、漆芸品に触れないまま生活するのは非常にもったいないことだ。漆は非常に丈夫であり、正しく扱えば何十年も使用できる。また他のものでは代用することのできない漆黒の輝きは、持つだけで特別な気持ちになれる。日常的に使う器やお箸、マグカップやアクセサリーなど、漆で作られたもの持つことで、日常を特別な日々へと変化させる。これを機に漆に目を向けてみてはいかがだろうか。(文:六角)

筆者(六角)所蔵の漆芸品