宇都宮(栃木県)に脊髄(せきずい)・脊椎(せきつい)の名医あり―。LRT(次世代型路面電車)「ライトライン」開業(2023年8月)に合わせて大きく変わったJR宇都宮駅東口に2021年、オープンした宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院は脳神経系、脊髄・脊椎の医療で国内外から高い評価を受けている。 金彪(きん・ひょう)代表(病院長)は脊髄・脊椎医療のエキスパートであり、脳卒中、脳腫瘍の分野の一流医師も在籍している。 そして、国内の病院でも希少な定位放射線治療の最新鋭設備を導入。病院の理念や地域医療について金代表に聞いた。

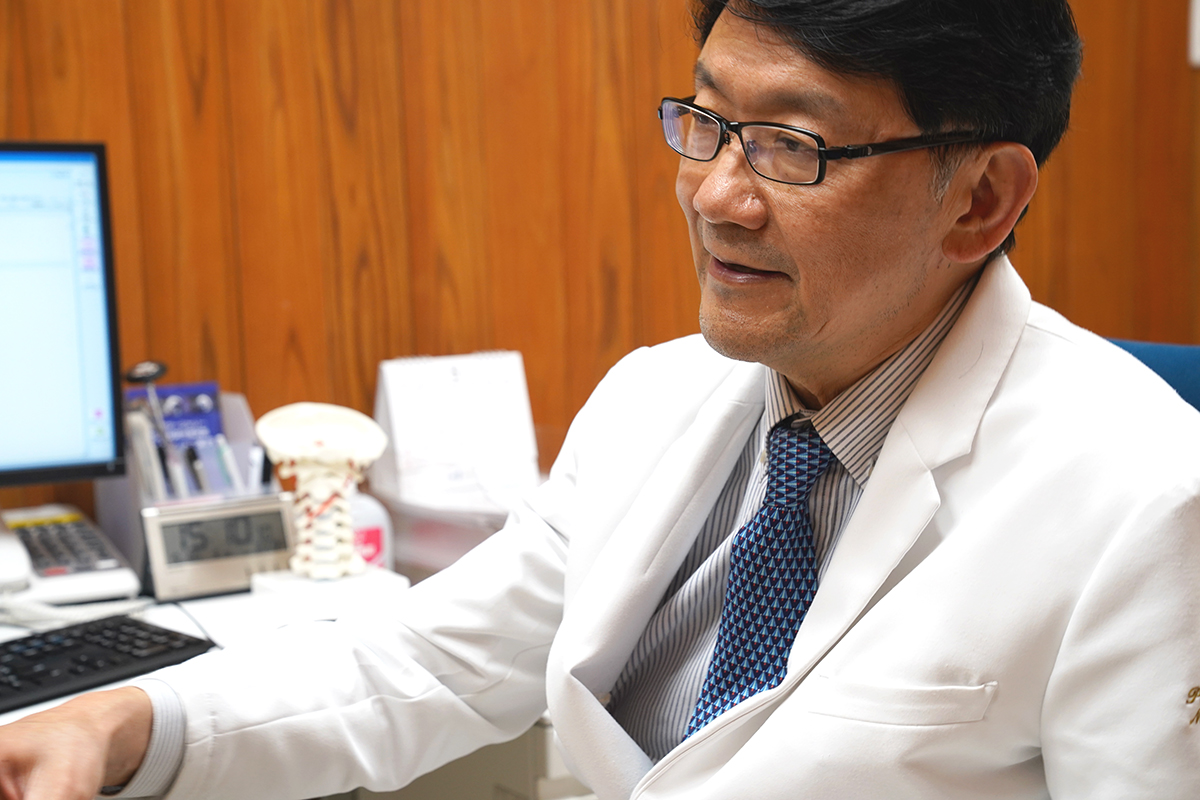

金彪院長

「ここに来れば答えが出る」脳神経系治療最先端

—シンフォニー病院はどのような病院ですか?

金院長 神経系の包括的な診断と治療を目指した病院です。神経、脳、脊髄・脊椎に関する問題、それから末梢神経もありますが、例えば、何か症状があった時に、そこに行けば正しい診断がついて、正しい治療に結びつく。脳と神経系の全体を見られる。そういう医療機関をつくりたいと思っていました。

癌だったら癌センター、循環器だったら循環器センターがあり、そういうところに行くと、それぞれ癌や循環器のいろいろな症状、治療についてだいたい答えが出ます。しかし、神経系に関しては、そういった医療機関があまりありません。神経センターとか、神経病院という名のついた病院はありますが、実情は、そこにおられる先生の専門分野は得意でも、神経系全体を診療できるわけではありません。

どこの医療機関でも、癌に関しても循環器に関しても、得意・不得意はあります。ある病院では、パーキンソン病の治療はすごく実績もあり、詳しい医師もいるが、それ以外はそれほど強くはないといった凹凸がかなりあります。そういう中で、神経に関しては、ここに来れば、患者さんを診察でき、たいていのことは返事ができ、症状に対して判断ができるという医療機関を目指していきたい。そうした切実な思いがこの病院の設立目的の背景にあります。

また、獨協医科大学病院に長く勤めた中で地域とのつながりも深まっていったということもあります。最初から「病院をつくるぞ」という夢があったかといえば、そうではない。この地域でコツコツと積み上げてきたものもあり、その中でやらなくちゃいけないという思いが募るようになったのです。診療の積み重ねがあって、地域の人たちから「君がやれ」という声にもなり、その中で「こういう病院があったらいいな」という昔から思っていたことが実現する機会になったということです。

最初は宇都宮駅西側の診療所からスタートして、ある意味、段階的に大きくなりました。信用の積み重ねもあります。最後はいろいろな方が応援してくれたということもあります。時代の要請といえば、そうかもしれません。周辺の方々が「こういう病院があればいいな」と思ってくれたのかもしれませんね。

地域に根差して医療に取り組んできたから、いろいろな方から応援、要請を受けてできたと言えます。突然、思いつきでこの病院ができるはずはありません。

〈金院長自身、脊椎・脊髄手術のエキスパート。この分野では世界的にも稀な例の実績を持つ。栃木に来てからは脳神経外科助教授、主任教授として獨協医科大学(栃木県壬生町)で25年キャリアを積みながら、2010年、宇都宮市の中心市街地に宇都宮脳脊髄センターを開設して脳と脊椎・脊髄の治療を展開。入院棟も増設される。同センターを母体にシンフォニー病院への展開につながっていく〉

シンフォニー病院外観

宇都宮駅東口

―どんな分野の専門医がいらっしゃるのですか?

金院長 そうですね。神経の分野でいうと、神経内科。脳神経内科でも脳の病気に強い方、パーキンソン病の専門医師、それから、脳の変性疾患といって細胞が落ちてくる病気がありますが、それに詳しい先生といった各分野の専門家がいます。神経や筋肉の電気を検査して脳や脊髄がどのようにやられているかという診断する電気診断の専門の先生もいます。

脳神経系では私のような脊髄・脊椎を多く手掛けている者もいますし、脳腫瘍の問題に非常に強い先生もいますし、脳卒中、脳血管障害、そういった問題に強い先生もいます。

あとは機能的疾患。パーキンソン病、ふるえなどを外科的治療で治す機能的疾患の専門家もいます。どの分野にも専門家がいて、患者さんに対して、正確な答えを出す、正確なアドバイスができるということを目指しています。

――いろいろな分野の専門家の方を集めるのはかなり大変でしたか。皆さん、金院長の理念に賛同されて集まってきたのでしょうか?

金院長 もともと、専門医同士のつながりはありました。以前から私が活動してきた中で培ってきたネットワークです。募集して集めたというわけではありません。常勤医は私のよく知っている人たちが集まってくれて、非常勤の先生、週に1回いらっしゃる先生も専門家の方たちです。北関東、関東、東京が中心です。

大学病院は大きな病院なので、何でもある、いろいろな疾患に対応できると思われるようですが、そうとも言い切れません。その大学にいらっしゃる教授の専門分野では人材が揃っているかもしれませんが、脳神経科だけでも専門分野は7つぐらいあります。それを全部揃えるのは難しいですよ。

オーケストラと共通する専門家たちのチーム医療

―病院名のシンフォニーは、そういった専門医の集まりであることと関係しますか?

金院長 その通りです。シンフォニーは、いろいろな楽器のパートがあって、いろいろな音を奏で、響き合い、それで交響曲といいます。それと同じで、いろいろな医師、いろいろな専門家がいて、いろいろな視点から患者さんを診て、治療して、それで、その患者さんを治すオーケストラのような編成です。いろいろなパートの専門家がちゃんと協調して一つの問題に当たっていくということです。

この宇都宮駅東口の整備事業も実は、グループ名を「うつのみやシンフォニー」と命名されたプロジェクトでした。コンソーシアム(共同企業体)は代表企業が野村不動産で、国際ホテルも入り、宇都宮市のコンペティションに応募し、2018年夏、われわれのグループが1位となり、優先交渉権を得てプロジェクトを受け持つことになりました。

このプロジェクトは何という名にしようかというとき、「シンフォニー」と名付けました。それは商業、国際ホテル、コンベンションセンターもあり、医療機関もあります。いろいろなものが集まって、全体のまちづくり開発をするということを「シンフォニー」と名付けました。その経緯もあって、ここに病院をつくるならば「シンフォニー」と名付けようと。そう思いました。

―そこには病院の経営理念、ポリシーにも関わってきますか?

金院長 もちろん、そうです。神経系の一番良い治療を提供したいと。外科医も一流の医師たちが揃っていますので、患者さんたちに対して、国内で一番良いレベルの治療をしてさしあげられるようにと思っております。

〈脊椎・脊髄外科のエキスパートである金代表のもう一つの顔が財団法人宇都宮音楽芸術財団代表理事。2013年に設立し、定期的に演奏会を開催してきた。優れた音楽家による芸術性の高い演奏会を地域の愛好者に提供する機会を提供している〉

―音楽の話もお聞かせください。音楽にも造詣が深く、プレーヤーとして、音楽を作り出すことにも関わっていらっしゃると伺いました。

金院長 プロデューサーですよ。プレーヤーとしては全然、アマチュアで人に聞かせるほどのものではありませんが、小さい時から音楽をやってきて経験は積んできましたし、たくさん聴いてきましたからね。

宇都宮は音楽文化があるようで、弱い部分もあると感じています。私が栃木県に移ってきたのは約30年前ですが、その頃は、まだ県総合文化センター(宇都宮市)でいろいろな音楽会も開かれていました。

例えば、海外のオペラが来日して、1軍(本隊)が東京文化会館などで演奏する前に、2軍のリハーサル演奏会をこちらでやるとか、いろいろな音楽会がありました。それが、だんだん少なくなってしまいました。街の音楽会は少なくなりましたね。

券が確実に売れるような演奏会、地元出身の音楽家とか、コンクールで優勝した演奏家とか、あるいはテレビによく出ているような人たちとか、そういう人たちの音楽会は興行的に成功するので、まあまあありますけど……。

あと、栃木県にはプロのオーケストラがありません。例えば、群馬県には群響(群馬交響楽団)があるし、茨城県にも小澤征爾さん肝煎りの立派なオーケストラがあります。小澤さんが音楽顧問、指揮者を務めた水戸室内管弦楽団(MCO)です。

栃木県には、そういったオーケストラがない。そういう意味では、ちょっと寂しい点があるし、気軽に聴ける音楽会はあまりありません。それで宇都宮音楽芸術財団を作り、室内楽を中心に演奏会を開いています。室内楽は興行になりにくいのですが、いい音楽、いい楽団があります。それを聴いてほしい。

金院長と音楽家の方たち

例えば、何とかのワルツとか、ノクターン(夜想曲)とかはみんな知っているから「聴きに行こう」となりますが、同じショパンのチェロソナタだと、人がたくさん集まるか、券が売れるかというと、まあ、売れないわけです。

室内楽というのは非常に大事なジャンルで、あまり知られていなくても、その中にいい音楽がたくさんあるので、会員制にして室内楽をやれば、一回一回の券の売り上げは気にしないで、できるわけです。それで、そういったシステムを……と思って、宇都宮音楽芸術財団を作りました。

最初は総合文化センターで演奏会を開いてきました。宇都宮駅東口のプロジェクトの中で、宇都宮ライトキューブが計画されたとき、その中の一つのホールは音楽ができるホールにしようと働きかけ、2023年4月以降はライトキューブに会場を移したという経緯があります。

2013年から始めて、130回くらいやってきました。とても優秀な音楽家たちを招いて開催してきました。メディアでは必ずしも名前が売れているような人ではないけれども、音楽家の中では互いに認められている、そういう一流の音楽家たちです。

2013年から12年間、ずっと毎月1回やってきましたが、2025年からは私も忙しくなり、いろいろ余裕がなくなってきたので1年間7回のスケジュールにしました。

かなり忙しいですが、何回も重ねてきましたのでルーティンで流れが決まっています。どういうプログラムにするか何カ月か前から音楽家たちと相談します。それが一番大事なことです。あとは、配布するプログラムを作り、チラシを作り、これは流れがありますから、それほど大変ではありません。

国内第1号 最新鋭の定位放射線治療装置

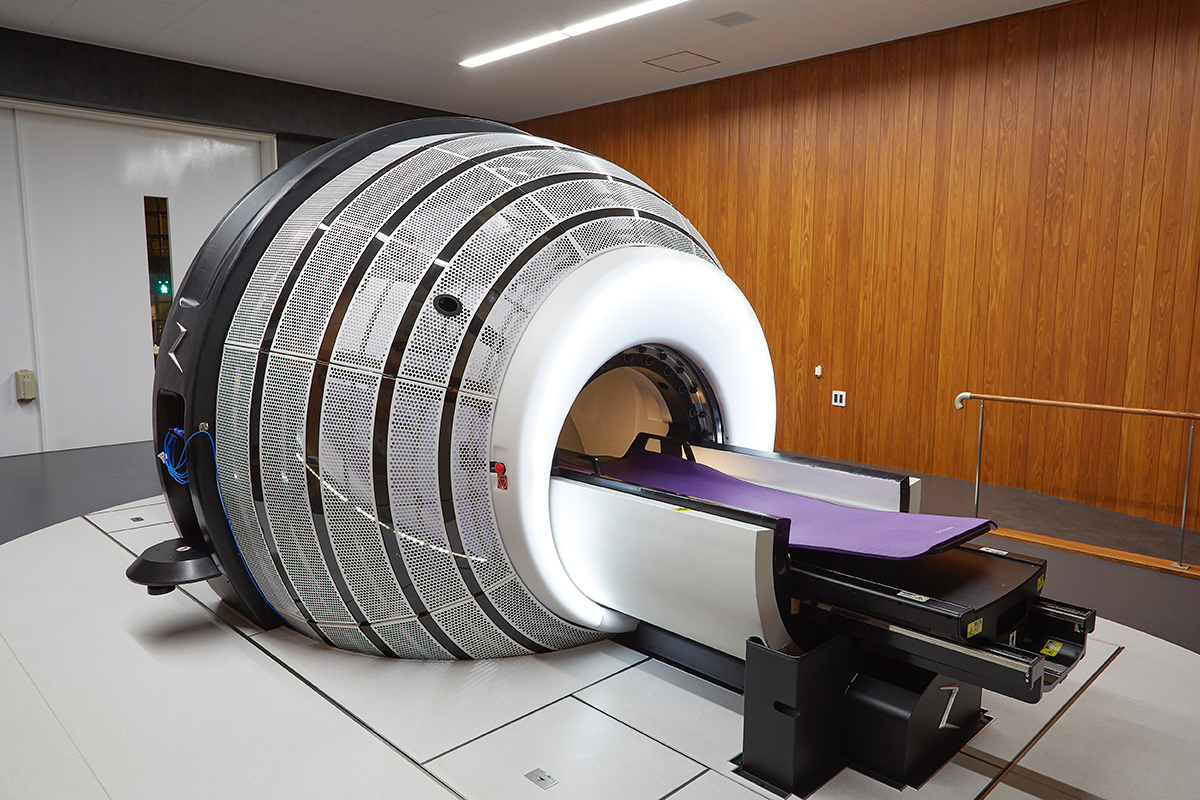

―シンフォニー病院の話に戻りますが、最新鋭の設備も導入されているそうですね。

金院長 定位放射線治療装置「ZAP-X」があります。脳の病気、脳の病変に正確に照射して治療する機械です。腫瘍、動静脈奇形、三叉神経痛など切らずに治療できます。

定位放射線装置自体は以前からありますが、その最新鋭の機器が数年前にでき、それを国内第1号ということで導入しました。医療の充実につながり、良かったと思います。

―切らないで治療できるのは、どういう点が大きいのですか?

金院長 どういう時にメリットがあるかというと、いちばんは転移性の脳腫瘍ですね。最近は癌患者の方たちも長生きしますから、癌を発症してから何年もして、頭に転移することもあります。複数個所に転移することもあり、一つ転移して治療して、その後からまた転移ということもあります。そのたびに頭を開いて、脳から腫瘍を取り除くことは大変なことです。

それに対して、定位放射線治療は、周りの脳に当てないようにして腫瘍だけに放射線を照射して治療します。腫瘍だけに当てる。例えて言いますと、虫眼鏡のレンズで太陽光を1カ所に集めるような、それに近いイメージです。患部以外の脳の中に当たらないようにして治療します。再発したとしても、また同じように治療できるわけです。

癌になった人、乳癌とか肺癌の方は定期的に頭の検査を受けて、頭に転移しているものがないかどうか確認し、あったら早めに治療できます。開頭せずに治療できるということです。そういう状況でメリット、効果を発揮します。

定位放射線装置は他の医療機関でもありますが、これだけ高性能な機器で、日本で動いているのは2台だけ。治療の実績はわれわれが第一です。自己遮蔽型といって、宇宙船みたいな機械の外に放射線が出ていきません。だから、コンクリートの壁に囲まれた部屋でなく、大きな窓があって開放感のある部屋にもできます。

脊髄・脊椎の治療実績

私が中心にやっている脊髄・脊椎の症状は非常に患者さんが多いですから、たくさんの人が必要としている治療で、65歳以上の3人に1人、4人に1人が必要とする、非常に需要が多い医療分野です。

良い治療は、症状がきちんと良くなって、悪い部分が取れて、なおかつ、副作用の問題がなく、効果が長く続くということです。そういった治療がどれだけなされているかというと、そこは医療機関によって随分、差があります。

その中でわれわれは先制医療によって十分効果を挙げています。そのために考案した技法、ここでしかないといえる医療もありますし、ほかの医療機関と差別化できる内容は持っています。 長年の実績に信頼をいただいて、最近の読売新聞社の調査においても、脊椎の手術数は、全国有数の規模でした。

〈金院長の専門領域、脊椎・脊髄外科治療は技術の差が患者のその後の人生に直結する場合がある〉

定位放射線治療装置「ZAP-X」

―医療の道を志した動機、きっかけは何ですか?

金院長 高校生の頃、父を病で亡くしました。父は症状が悪くなると意識が下がり、症状が良くなるとまた話をするという状態で、それを見ていて、脳の働きってすごいなと思いました。それから脳のことに興味を持ち、いろいろな書籍を結構読み、脳神経を研究したいと思いました。

少年期の金院長

金院長とお母さん

それまでは理工系の進学を考えていて、機械も好きで、技術者になりたい、機械を設計したり造ったりする人になりたいと思っていました。だけど、そのことがきっかけで変わりました。当時、脳科学は今のように進んでいませんでしたが、岩波新書の『脳を守ろう』(佐野圭司ほか著)、『脳の話』(時実利彦著)という本があって、それを読んで、非常に関心を持ったっていうことがありましたね。だから、東大医学部に進みますが、あまり脳以外に関心がなかった感じです。脳はどうやって動いているのか、もっと知りたいという思いはありました。

〈金院長は東大医学部卒業後、研修医として東大病院や手術症例数の多い医療機関で研鑽を重ね、『脳を守ろう』を書いた佐野圭司教授、困難な脳腫瘍手術を次々と成功させ、「ゴッドハンド」(神の手)と呼ばれた脳神経外科医・福島孝徳氏に師事。

さらに米国に留学してメイヨークリニックで治療技術を学ぶ。留学先で目の当たりにしたのは、専門分野に特化して経験を集積しながら互いに協力し、患者に対しては非常に高度な診療体制を整えるチーム医療だった。この医師の分業と協力は金代表が理想として追求してきた医療であり、宇都宮脳脊髄センター、シンフォニー病院での基本姿勢につながっている〉

東大の恩師、佐野圭司先生と

1977年 学生時代

アメリカへの留学時代① メイヨーのピープグラス教授と

アメリカへの留学時代②

アメリカへの留学時代③ 恩師サント先生

1984年 神経病院にて

2011年 米国学会メイヨークリニック同窓会

2021年 春退官

―それから、奥様の力も大きいと伺っています。奥様の金初美先生は内科医で、医療法人の理事長。シンフォニー病院、西口の宇都宮脳脊髄センターを二人三脚で運営してきたということですが。

金院長 その通りです。内科医としての診療だけでなく、経理・経営面でも、この人の支えで成り立っています。家庭も全くその通りなのですが、話せば長い話になります。

―今後の目標や夢は何ですか?

金院長 そうですね、さらに量的にも質的にも医療の充実を高めていきたいですね。このロケーションを生かして皆さんの健康に寄与することです。

特に大事なのは予防性。先制治療といいますか、病気が本格化する前に治療すること、情報を分析し、将来起こりうる病気などを発症前に予測して個人の特性に合わせた予防医療を進めることです。それは癌もそうですし、心臓疾患も、脳血管症や脳卒中もそうですし、他の領域でもそうですが、予防先制の治療を普及させていきたいですね。

そういうことを、どれだけ私たちが高められるか、ということですが、栃木県はその点に皆さんの関心があまり高い方ではないようです。だからこそ今、進んだ機械で、進んだ検査で、癌も非常に早い時期に発見できますし、定期的な検査をしていけば、いろいろな症状や身体的な異常が早期発見でき、生命の価値も保たれます。そういうことをきちんと普及させていきながら、皆さんを癌や疾患から守っていきたいと思います。

〈妻・金初美理事長のひとこと〉

(地域の要請もあり、シンフォニー病院が設立された経緯は)これまで夫が話してきたことの繰り返しになりますが、夫が脳神経外科医として研鑽を積み、沢山の人を助けてきたこと、多くの経験と幸運の中から築いた人脈、栃木県に定住することとなったご縁、シンフォニープロジェクトにかかわるチャンスを得たこと、助けてくれるスタッフや人脈に恵まれてきたことなどが背景にあります。 シンフォニー設立には、私でしたらあきらめたであろう多くのハードルがありました。夫はその課題一つ一つに丁寧に向かい合い、問題を解決してきました。

夫は、常に有言実行の人間であるだけでなく、深い人間性を備えています。これが現在、シンフォニー病院が存在している理由です。

金院長、初美理事長

スタッフの方々と

宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院

〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい1-35

プロフィール

金彪(きん・ひょう)代表(病院長)

東京都出身。1980年、東京大学医学部医学科卒。東京大学病院脳神経外科で佐野圭司教授、三井記念病院脳神経外科で福島孝徳部長、東京都立神経病院脳神経外科で石島武一部長に師事。

84~89年、米メイヨークリニックで研修し、トラルフ・サント教授、デービット・ピープグラス教授、ポール・ヴァンフティ教授に師事。メイヨー医科大学院博士課程修了。90年、東京大学脳神経外科助手。96年、獨協医科大学脳神経外科助教授。99年同主任教授。

2021年から宇都宮脳脊髄センター・シンフォニー病院代表。

専門は脊椎・脊髄外科、脳神経外科全般。日本脊髄外科学会指導医。2013~21年、同理事長。日本脳神経外科学会指導医。15~21年、同理事。日本脳神経外科学会ガレヌス賞(1984年)、Congress of Neurological Surgeons(USA)Galbraith賞など受賞。著書に『頸椎・頚髄のガイドブック』(メジカルビュー社)、『腰痛・坐骨神経痛・首の痛みが気になるときすぐに知りたいQ&A』(Gakken)など。