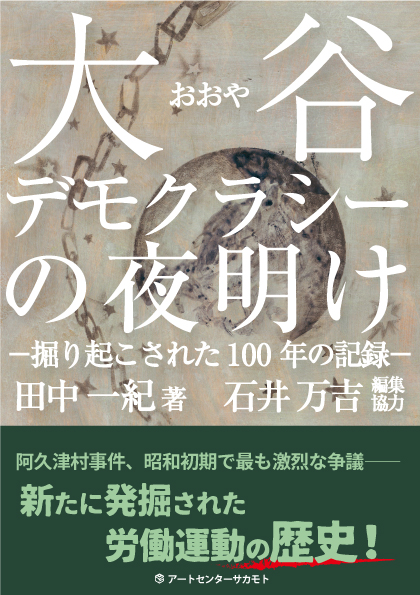

宇都宮の地場産業・大谷石材産業を支えた労働者の足跡を追った『大谷デモクラシーの夜明け―掘り起こされた100年の記録―』(田中一紀著、石井万吉編集協力、アートセンターサカモト)が2025年7月、出版された。約100年前に結成された大谷石材労働組合は戦前、宇都宮地域の労働運動を先駆け、経営者、官憲による弾圧に立ち向かった。戦前有数の小作争議・阿久津村事件では農民運動と連携。戦後も新たな課題に直面しながら労働運動の最前線を駆け抜けた。 だが、その終焉はあまりにも意外な形だった。平和運動、労働運動が岐路に立つ戦後80年、昭和100年の今こそ考えるべき課題に迫った同書の著者・田中一紀さんにインタビューした。

著者の田中一紀さん。戸室山神社の鳥居前にて

再発見された阿久津村事件予審調書

「地域の労働運動の原点はどこにあったのか。私が一番知りたいと思ったことだ」

田中さんは本書制作への動機をこう語る。2023年に宇都宮地区労働組合会議(宇都宮地区労)の活動を綴った『歌を忘れたカナリアたちへ』(アートセンターサカモト)を出版。その中で残った疑問が出発点だった。

「先輩たちは、さまざまな苦労をしながら労働運動を進めてきた。戦後は憲法に先駆けて、労働法制が整備された。米軍、GHQ(連合国軍総司令部)には、日本に再軍備をさせない、軍国主義に戻らせないためには労働者の権利がしっかり守られなければ民主的社会は進まないという判断があった。 一方、戦前の労働運動はどうだったのか。伝聞していたことはあったが、資料、データをもう一度目を通して本当の原点、宇都宮地域の労働運動の原点はどこにあるのか、これを明らかにしたかった。私自身、大谷石材労働組合ではないかという推量はあったが、その根拠を明確にしたいという思いがあった」

労働組合、労働者の権利を法的に守る概念が非常に限定的で、国家権力が労働運動を監視、警戒していた戦前。大谷石材労働組合は1926年(大正15)2月に結成される。時代が昭和に移る10カ月前だ。 田中さんは宇都宮地区労で長年活動を共にした元宇都宮市議・石井万吉さんとほぼ1年間にわたって毎週打ち合わせを重ね、資料収集、大谷への調査活動などを通して大谷石材労組の足跡を追った。 その中で特に力を入れたのが、栃木県塩谷郡阿久津村(高根沢町)での小作争議から右翼との衝突で死者を出す乱闘になった1932年(昭和7)の阿久津村事件だ。

「阿久津村事件は労働組合が支援したということが一つのカギ。それはどの労働組合だったのかという疑問があった。その時期であれば、大谷石材労組ではないかと思っていた」

田中さんが推測するように、大谷石材労組が阿久津村事件に関わったことはいくつかの関係書籍で断片的に指摘されていたが、今回の調査でそのことが裏付けられた。

裏付けに寄与したのは再発見された「阿久津村事件予審調書」だ。大谷石材労組の若い組合員たちは事件前日、採石現場での作業中や休憩中、組合幹部や同僚から指示、勧誘を受けたことや、あるいは話を聞いて自発的に参加していった経緯が克明に記録されている。 本書でも詳述されているが、この予審調書は石井さんが宇都宮市議だった時の支援者、桜井茂さんの遺品から見つかった。編集作業が本格化する前、調査の関係で石井さん夫妻が桜井さんの遺族を訪ねた時、託された膨大な資料の中にあったのだ。 阿久津村事件公判前、被告支援のため、予審調書が書き写されてガリ版刷りされたことは関係者の証言、書籍で触れられていた。予審調書22冊を含む阿久津村事件の裁判関係資料が法政大学大原社会科学研究所(大原社研)に保管されているが、100部程度印刷されたとみられる、その大半は散逸している。 当時、大谷石材産業に従事していた若者の一人で、叔父を含めた被告たちと近い関係にあった桜井さんが保管していたことは今回初めて判明し、意義深い。全22冊中21冊が良い状態で保存されていたのだ。

「この予審調書は大きな存在。石井さんの功績も大きいし、桜井さんもよく残していた。奇跡的。大きな発見であり、昭和初期の農民運動、労働運動に関心のある方がさらに詳細な分析を加えて、実態解明につながれば」

田中さんは今後の資料活用にも大きな期待を寄せている。

戸室山頂上付近の広場。大谷労働組合がここに争議団本部を設けた

阿久津村事件、立体的に読み解く

阿久津村事件は1932年1月9日未明、大谷石材労組、無産政党関係者をはじめ小作争議を支援する農民・労働者と地主のボディーガード役だった右翼・大日本生産党が衝突、生産党員4人が死亡した騒乱事件だ。小作争議側は109人が起訴され、有罪となった。

この事件に関しては、黒澤幸一『暁の乱鐘』をベースにさまざまな立場の人が著作を出している。田中さんは、黒澤のほか、当事者、関係者の書籍、資料や右翼団体側の資料、そして裁判記録である予審調書を重層的に検討して事件を再構成した。ドラマチックな、映像的な場面もある。

「改めて阿久津村事件の重さ、事実を掘り下げていくことがいかに大切か感じた。特に、これまで語られることがなかった予審調書の中身について触れることができたのは大きな成果。農民運動が農民、小作人だけでなく、労働者と連携をして地主、右翼団体と対決し、闘い抜いた歴史的事実を再度確認することができた」

また、これまでの関係書籍では一部に欠落もあった全被告の判決も大原社研所蔵の裁判記録から分かりやすく可視化して編集。被告のうち8人の予審調書の証言要旨を掲載するなど多角的、立体的に事件に迫った。

予審調書からは、桜井茂さんの叔父で、懲役7年の判決を受けた桜井風洲という人物をはじめ、無名の労働者たちの証言から現場の生々しい動きが見えてくる。さらに、若者たちが労働組合や無産政党に入った経緯、心情、その背景にある家庭環境、社会情勢なども垣間見られる貴重な資料でもある。

また、予審制度という戦前独特の司法制度については、佐藤秀夫弁護士に解説を頼んだ。

旧大谷公会堂

記録の不在…たどり着けなかった悔しさも

阿久津村事件で大きな役割を果たした大谷石材労組。

栃木県内の労働運動は足尾銅山がその先駆をなす。足尾銅山の労働運動指導者や無産政党関係者が大谷に潜入、彼らの接触を持った大谷の労働者たちが労組結成に動く。結成後も官憲の弾圧や組織的なもろさといった課題に直面し、試行錯誤しながら活動を発展させてきた。

「大谷の石材労働者は足尾銅山の労働組合と水面下で交流をして、労働組合を作っていった背景が分かった。足尾銅山との関係はもっと調べなければならなかったが、今回は少ししか触れることができなかった。だが、先端の労働運動に触れながら、大谷の労働者が組織されていった事実を明らかにできたのは大きかった。これまで、そういう位置づけは、あまりされていなかったと思う」

労働者の連携を強調する田中さん。戦前の基幹産業に従事した鉱山労働者は日本の労働運動の原点を作り、その流れで大谷石材労働者とも関わっていく。具体的には、足尾での活動から戦前の栃木県内の社会運動をリードした石山寅吉らがいた。また、彼らと連携し、大谷石材労組の初期を支えた人物の中には、右翼との衝突事件で負傷、命を落とした斎藤次郎がいた。田中さんと石井さんは大谷での現地調査を重ねて彼らの足跡を追った。関係書籍にも出てくる斉藤次郎の墓石は既に現地になかったが、さまざまな人物を紹介しながら、大谷石材労組の戦前戦後に迫っていった。

戦後は珪肺病などの労働災害、陥没事故といった大きな社会問題にも直面。また、大谷石材産業やその経営者たちの動き、産業を支えた人車軌道、軽便鉄道など輸送関係の発展史といった角度からも多面的にアプローチしている。

「大谷石材労組が最後どういう形で旗を降ろしたのか、その経緯が記録上、全くない。どう評価したらよいか、なかなか定まらなかった。これは非常に悔しい思いとして残っている」

大谷石材労組の歴史は、田中さんが最も知りたいと願い、本書執筆動機の中でも最大のテーマだったが、その終焉については解き明かすことができなかった。田中さんは1969年(昭和44)、宇都宮地区労での仕事を始めた。この時、大谷石材労組は宇都宮地区労に加盟していたが、労働組合としての活動最盛期は過ぎており、結局、接触を持つことがなかった。だから心残りは大きい。今回の出版を契機に新たな証言、資料を得ることができれば……という思いも強い。

平和観音

平和、人権への脅威と対峙した若者たち

大谷石材労組は高度経済成長期の頃から記録が少なくなり、足取りがつかめなくなる。田中さんたちの調査も難航を極めたが、学校教員として勤め、最盛期の大谷石材労組を近くから見ていた岩﨑忠夫さんが書いた『石の里大谷を今に問う』(2011年)は大いに刺激を受け、また直接話を聞けたことも大きな成果だったと、田中さんは振り返る。

「記録を残していくこと。これがいかに重要か再認識させられた」

そして、戦後80年を迎えた今、ウクライナに対するロシアの侵略戦争、イスラエルとパレスチナの紛争もイラン、米国へも波及し、世界の平和が脅かされる事態に発展している。こうした危機的な状況の夜明けは見えるのか。

田中さんは『大谷デモクラシーの夜明け』というタイトルに込めた思いを語る。

「若い人たちが夜明けを作っている。これを若い人たち自身が意識できるかどうか。歴史は昨日、今日できたわけではなく、ずっと続いてきた結果、今がある。このことを意識すれば、どうやって次の社会を作るのか、それは若い人たちが決めることができる。夜明けとは、まさに若い人たちのものだということを気付いてもらえればいい」

戦前の厳しい社会環境の中でも、基本的人権、労働者の権利を求めて闘った若者がいた。大谷石材産業で働いていた若者も低賃金重労働、劣悪な労働環境、経営者に有利な労働慣行と闘い、そうした運動を暴力的に抑え込もうとする経営者側のガードマン「山先(ヤマサキ)」と対峙してきた。そうした闘いがあって、戦後の民主的な社会につながっていく。

GHQから与えられた民主主義という一側面からの視点による誤解を超え、若者を中心とした労働者の奮闘が民主主義社会を開く土台になった。中にはその過程で命を落とした犠牲者もいた。

そうした歴史を知ることは、現代の若い人たちが次の社会の夜明けを開くためにも必要なことなのだ。田中さん、石井さんから若者たちへのエールでもある。

表紙の絵は『歌を忘れたカナリアたちへ』に続いて、やまなかももこさん。戦前の労働運動の戦いの中で命を落とした斎藤次郎の墓石について、見たことがある人の記憶と文字情報だけを頼りに、写真も絵画もない中、苦心を重ねてイメージを掘り起こした。表現力の力強さが本書のメッセージを象徴している。

『大谷デモクラシーの夜明け―掘り起こされた100年の記録―』

書籍情報

書 籍 名:大谷デモクラシーの夜明け―掘り起こされた100年の記録―

著 者:田中一紀

編集協力:石井万吉

表紙の絵:やまなかももこ

発 行:(有)アートセンターサカモト

〒320-0012 栃木県宇都宮市山本1-7-17

TEL: 028-621-7006 FAX: 028-621-7083

ISBN 978-4-901165-38-9

価格:2,200円(税込み)