『せんない繰り言』 97・7・4

ひょっとしたら今ごろ、億万長者になっていたかも知れない。何を隠そう、TV広告でやっているあの両開きできる冷蔵庫の扉の考案者は、かくいう私なのだ。ただ、20年ほど前に当時勤めていた会社の技術担当役員に相談したところ、にべもなく撥ねつけられて、UMの申請を断念したという次第。

私はこの他にも、単なるアイディアだけだが、いくつか商品化できるかも知れないものを持っている。だが、冷蔵庫の扉と違ってすぐには図面化できず、またサンプルの作成もままならない。そうこうしているうちに年月は過ぎ、巨万の富を得る機会を逸してしまう。多くの人が辿る、同じ道である。

中年期、私は大病に苦しむが無事に生選し、その後金銭には不自由しないとの託宣を幼児期に受けたと親から聞かされた。それで釣って一緒になったわけではないが、一応ガンの地獄から逃れることのできた今、妻は古証文のようにそれを持ち出して私を責める。なに、カスミだって慣れればそれなりに乙な味なのに。返す返すもあの冷蔵庫の扉が恨めしい。

『足尾事件の・今』 97・7・16

わが団地に桜の盛りが訪れるころ、水俣市の対岸・御所ノ浦で、未認定水俣病患者の支援を続けて来たK氏が新島に転居した。その直後に大怪我を負ったとの知らせが入ったので、早速見舞いの手紙を出したところ、幸いにも暫くすれば仕事に戻れる由だった。その中で氏が嘆く。最近の水俣病問題は見えにくくなった、チッソは患者が騒ぎ立てたから大赤字だと言わんばかり、被害者が加害者の延命策を政府に要望する、水俣湾は一見平和そのものだ、等々。

以前、足尾のハゲ山を見に行ったことがあり、3人の子供にも見せたいのでぜひ案内を頼むと最後にあった。いや、見えにくいのは水俣だけではない。明治政府の強引な後押しで巨大企業群にのし上がっていった古河鉱業は、近代日本の礎の一端を築き、日清・日露の戦勝を経て今日の私たちの日常生活を規定する部分が大きいだけに、百年後の人々にも混迷と分裂とを与えている。

作家・立松和平が最近2冊の本を上梓した。足尾銅山と田中正造とがそれぞれの主題である。銅山の方は、知事も出席して盛大な出版記念会が予定されているが、正造の方は、ない。

『絵描きになる?』 97・7・18

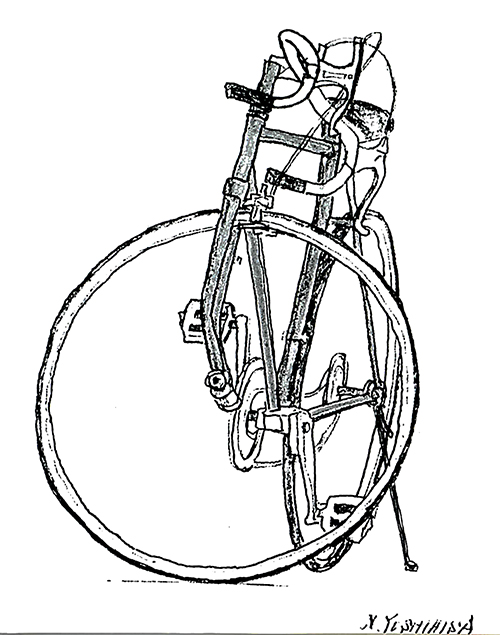

会社を定年退職した人が、絵で食べて行くために専門家に弟子入りした話を義姉から聞き、ならば私もとものした習作がこれ。

姉のもとに彼が持ってきた絵が下手なくせに、号1万円だったというので、私の絵も半額の5千円なら売れるのかと、捕らぬ狸のなんとやら。注文を待っている。

嘉久氏の描いた習作