頓挫・・・資金が続かない!

北海道で栃木神社の秋祭を撮影した後、「作る会」のスタッフは重大な難関に逢着しました。ひとつは、資金が予定どおりには集まらないという問題。もうひとつは、移住者の子孫たちに関するいくつかの思い違いが表面化してきたことです。

資金については、当初からカンパニア活動に頼る以外には調達方法がないことは明瞭でした。しかし、それまで小川プロや青林舎といったプロダクションの映画を上映するたびに出していた赤字といっても、(でもなかったんですが、当時は)数万円でしたが今度は、桁が二つも違っているわけですから、そう簡単にはまいりません。(どういうわけかお金をたくさん持っている人は、こういうことには興味を示さないんですよね)

そこで、あらゆるツテを頼って東奔西走したようです。会計帳簿が残っておりませんので、そのへんのことまでしか分りません。はっきりとはしませんが、地元の革新政党に属する議員諸氏や、いくつかの労働組合、政党機関紙の呼び掛けに応じて下さった方々、こういった方々から浄財を集めたようです。

そしてもうひとつの問題である思い違いとは、こういうことです。

つまり第一に、(故岩崎正三郎氏がこの映画の中でも言っておられますが)谷中村に住んでいた人々のうち、北海道へ渡った人は数的にはほんの一握りに過ぎません。明治専制政府による非常に酷い棄民策であることには違いありませんが、ややもすると事実以上に悲劇的で「美しいお話」に仕立て上げてしまうことになりかねません。このことは、次の誤解を生むことになります。

第二に、現在佐呂間町に住んでおられる方々にとって、たとえ旧谷中村は父祖の地ではあっても、帰るべき故郷ではなくなっているということです。北海道へ渡った人々のうちかなり多くの人が入植地を捨てています。残された人たちが営々として築いてきたかの地は、極く少数のお年寄りを除いては既に新しい墳墓の地となっていたのでした。世代は代わってしまっていたのです。望郷の念を通奏低音としたシナリオをもう一度最初から書き直さなければなりません。

第三に、谷中村を追われた人々を描くときに、足尾の動きを抜きにしては語れません。そうなると、1時間程度の映画ではそれこそ駆け足のダイジェスト版みたいなものにしかなりません。

こうした難問に遭って、途方に暮れている会合に招かれた私は、「こんな風に悩んでいる若者の姿を克明に記録したら、さぞ面白い作品ができるだろう」と心中つぶやいた(からかった)ことを思い出します。この会合は確か1974(昭和49)年の春だったように記憶しています。

ともあれ、船は既に岸壁を離れているわけですから、順調とはいかぬまでも、撮影は続きます。おそらく資金の方も何百万もの金がいちどきにできたわけではないでしょうから、金のメドがついたら生フィルムを買ってカメラを回すというようなことの繰り返しだったろうと思います。

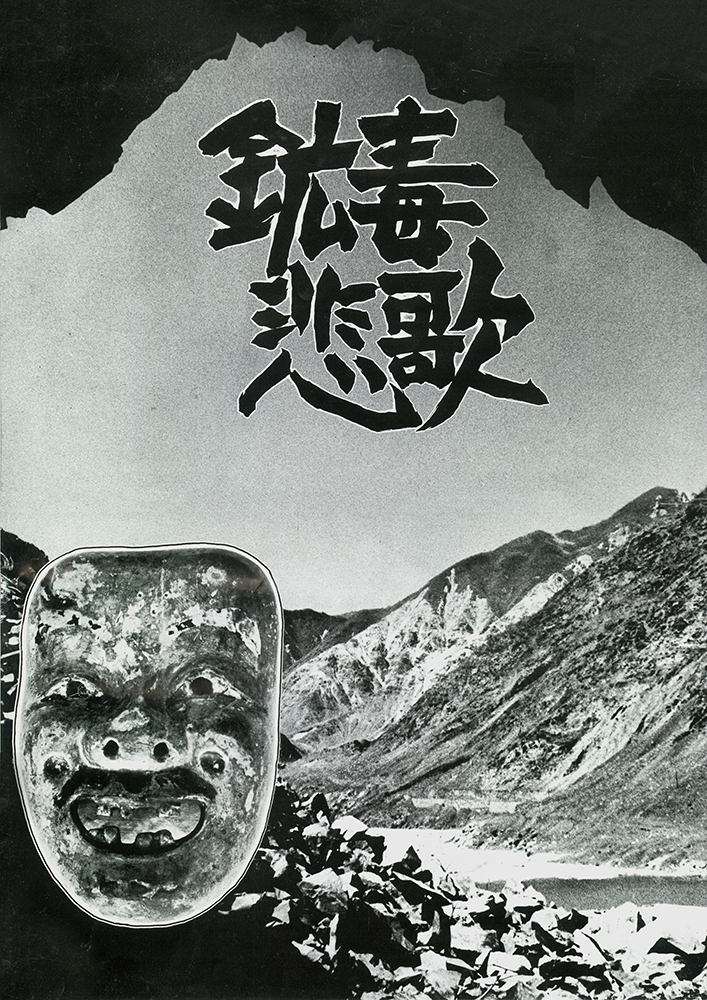

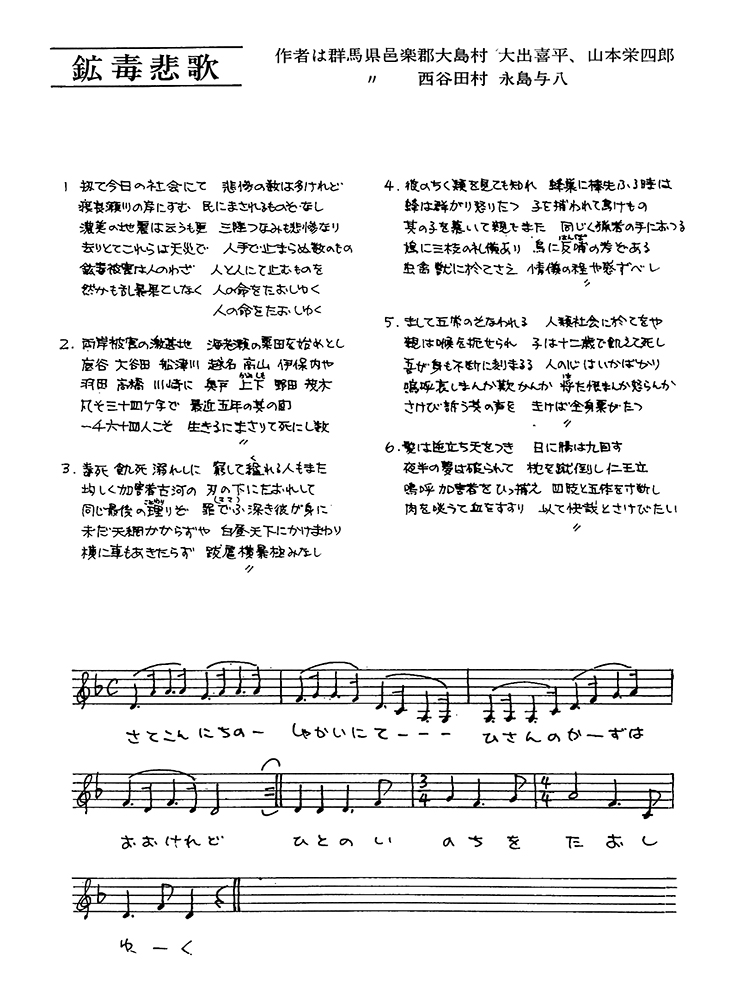

「鉱毒悲歌」上映ポスター

撮影再現・・・火種は消えなかった

1982(昭和57)年の秋、私と谷さんは国際記録映画研究所の宮島義勇氏を、川崎市多摩区のご自宅にお訪ねしました。初対面でした。この方が、この映画の監督であったからです。趙さんも一緒でした。

もちろん話の中心は、完成させるための資金についてでした。ラッシュ・フィルムは既に3時間分以上になっているはずですし、私はその頃、あと、ほんの少しの努力ででき上がるのならば、なんとかしようという気持ちになっておりました。宮島氏としては、これ以上宇都宮サイドに金銭の負担を掛けるのは忍びないというお気持ちであったようです。それがため、趙さんを通しての私たちの質問に対しては、はっきりとした完成時期を示すことができなかったのでしょう。 その会見の席上、宮島氏はあと200万円あれば、と申されましたので、私は即座に了解の旨を表しました。もちろん何かのあてがあって言ったことではありませんが、関係者と相談してから、などと言っていたんでは、到底纏まる話ではありません。谷さんもびっくりしていたようです。

さて、そんなわけで、それからが大変でした。いろいろな方のお力をお借りしての資金集めに寝食を忘れ(というほどのことはなかったのですが)ともかく頑張りました。こうしてお約束の資金を振り込んだのが、確かその年の暮でした。そして、いくつかのカットを加えてでき上がったのが、84年の初夏のことです。

谷中村の鉱毒土を土木用盛土として掘り起こしている

時間を気にし過ぎたために、重要なことを抜いてしまいました。それは、この映画の製作が資金難のために一度頓挫してから1983(昭和58)年に完成に向けて正式に再開されるまで、関係者(趙さん、宇塚昭二さん、檜垣敬一さん、渡辺日佳さん、その他)は連綿として撮影を続けていたという事実です。しかも、趙さん以外は後になってこのプロジェクトに加わって来た人たちであります。

会社の都合で転勤して行った人、結婚のため宇都宮を離れた人、長年の間にそうした変化が生じるのは避け難いことですが、また一方それらのバトンを引き継いで行く人々もいたのです。したがって、足尾や谷中にまつわる重要な出来事はみな映像化されて入っているのです。考えてみれば、これは奇妙なことでもあり、とてつもなく素晴らしいことのようでもあります。

この執念が多くの関係者(そのほとんどが、この映画の完成を半ば諦めておりましたし、またそう思う事情も実は多々あったのです)の気持ちを動かして、最後の胸つき八丁を一気に駆け抜けさせたのでした。

フィルムが私の手元に保管されておりますので、事情をご存じない方はあたかも私がこの映画製作についての中心人物であるように誤解されていると思います。しかし、ただいまご説明いたしましたように、私自身は最後の場面にちょっと登場するだけです。クレジット・タイトルには残念ながら出て参りませんが、たくさんの若者たちの力がこの映画を作ってきたわけです。

また、当初、全国からカンパが寄せられたとも聞いておりますが、個々人にはお礼状の出しようもありません。この機会をお借りして厚くお礼申し上げます。

映画の内容について、触れる時間がなくなってしまいました。ご覧になってお判りのように、足尾や谷中のことを全くご存知ない方には、ちょっと歯応えがあり過ぎるかも知れません。しかし、足尾鉱毒問題をトータルに捉えるには、また十余年前の若者がどのようにこの問題にアプローチしていったかを知るには格好の映画ではないかと考えています。

1986年3月23日 記

【出典:「田中正造大学ブックレット 救現No.1」1986年7月31日発行より P46~P52 発行所 田中正造大学出版部 随想舎】

鉱毒悲歌