足尾は近代日本の「大博物館」

私にとって、足尾町はたいへん興味をそそられる存在です。生まれた所でもなく、住んだこともありませんが、江戸時代の初期に銅鉱脈が発見されたとされるこの地が、その後の約400年間にたどってきた足跡は、現在の私たちに対して、実に多様な面を見せているからです。

ところで、「傾斜生産」という言葉をご存じですか。今では死語になっていますが、先の大戦後の日本で、祖国復興のために、たとえば産業用燃料としての炭坑とか食糧増産のための肥料製造業とかが、特別に政府のあつい優遇措置を受けました。

その中で水俣病も発生したわけですが、それよりわずか半世紀前に私たち日本人は、足尾鉱毒事件という大問題を経験していたのです。なのにこの教訓を生かすことはできませんでした。

水俣では、「水俣病を通して世界が見える」という言い方がよくされます。それと同じように足尾も、近代日本の黎明期から現在までのわが国の歴史のさまざまな局面を実によく展示している「大博物館」だと思います。ここには人々の関心に合わせて、いろいろな分野の研究素材が見事にそろっています。

スペースに限りがありますのでごく簡単にその例を挙げて、今回の私の責めを果たします。

通商史室

江戸時代、海外貿易の代金決済手段として足尾産出の銅が利用されていたことがあります。近世の足尾の産銅量には大きな振幅が見られますが、最盛期には五分の一がこれに充てられたとされます。

経営史室

明弘維新より36年前、京都岡崎の没落庄屋の次男に生まれた古河市兵衛は、多くの曲折を経て古河財閥を築き上げましたが、その原点がこの足尾です。富士通や朝日生命など、今では多くの子会社の方が有名になっていますが、法政大学の森川英正教授によれば、他の財閥に比べて、多くの点でいわば二流だそうです。おもしろい指摘です。

労働運動史室

わが国で本格的に労働組合が組織されるようになるのは、明治30年以降のことですが、足尾では明治36年に主として永岡鶴蔵、南助松の両氏の努力によって現在言うところの労働組合が作られました。日本の労働運動史の研究にはかかせない足尾です。

労務政策史室

明治40年の「暴動事件」まで足尾の鉱夫たち(坑夫、支柱夫、手子など)はそれぞれ飯場に雇われ、足尾銅山からの賃金は、その親分(頭役、職役など)を通して支払われていました。事件後に銅山では鉱夫たちの要求を一部容れて、労務政策の近代化に勧めました。渡り鉱夫や友子(ともこ)制度など、日本の労務政策の変遷をたどるうえで看過してはならないものが足尾にあります。

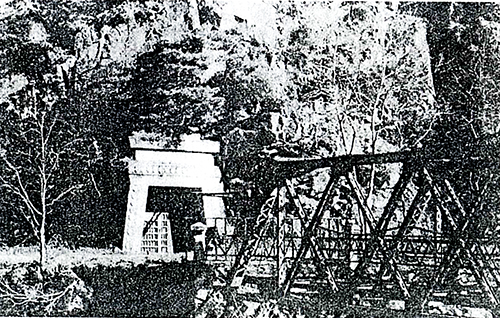

機械化室

古河市兵衛は、鉱山の機械化に熱心でした。日本最初期の鉄橋(今の古河橋)、馬車鉄道、鉄索、水力発電、坑内電話、製錬法の改良などなど産業考古学を志す人にとっては、またとない宝の山です。

地震室

足尾町一帯は、昔から地震の巣と言われてきました。幸い、近年は大規模な災害は生じていませんが、それだけにいつ地震が起きてもおかしくはありません。もし町の中心部を見下ろしている簀子橋堆積場が崩壊したら……

職業病室

粉塵の多い切羽(採鉱現場)では、俗に「ヨロケ」と呼ばれる珪肺病を多発させました。坑夫6年溶鉱(ふき)8年嬶(かかあ)ばかりが50年とセットー節にもその悲惨な状況が歌われています。

この他にも、第二次大戦中に強制連行された中国人、朝鮮人も見逃せない課題です。捕虜となったオランダ兵もいましたが彼らには軽い労働を課し、パンや毛布を支給したといいます。 中国人については猪瀬建造氏の報告がありますが、その他はまだ充分に調査されていません。

水俣に関しては「公害都市の再生・水俣」という宮本憲一氏の編集になる本がありますが、過疎に悩む足尾町についてもこのような考察がなされてもいいように思います。

【出典:「わたらせ川協会 事務局通信 創刊号」1995年6月25日発行より。2000年に6号にて終刊】