「水俣」から「足尾」へ

事務局から与えられた題は、「わたらせ川本協会の設立の経緯と東大自主講座の資料が入手できた経緯」です。しかし、以上のいずれについても、私は適任者ではありません。

なぜならば、まず前者に関しては、本協会の設立の構想が、今の事務局を構成している人たちを中心に、ほぼ固まった段階で参加を要請されたからです。もちろんその折、彼らはそれまでのいきさつをそれぞれの思いと夢を込めながら私に語ってくれました。

そして、彼らの話に賛同して協会の設立に参加したわけですので、不適任というわけです。

次に、2番目の自主講座の資料の件、これも協会の正式設立の前後に、事務局員の一人である足尾町の神山さんに菅井益郎・国学院大学教授が話を持込んできたものです。確かに昨年の2月、私自身も東大まで資料の引取りに行きましたが、そんなわけで、(むろん事情はある程度承知しておりますが)真の当事者ではありませんので、これまた適任とはいえません。

そこで、私が本協会にたどり着くまでの道のりをご披露しながら、協会に寄せる私の心情を綴り、責めを果たそうと思います。

1995年6月25日。第2回わたらせ川協会総会にて

私の原点は「水俣」

20年以上も前のことです。「患者さんとその世界」という青林舎(現・シグロ)の記録映画の案内が、そのころ宇都宮に住んでいた私あてに送られて来ました。「水俣病」という言葉はすでに新聞で知っていましたので、さっそくその当時会員だった「演劇鑑賞会」の映画部会に宇都宮市内での上映を持ちかけてみました。ところが、そんな映画は会員を減らすだけだとまったく取り合ってくれませんでした。そこでやむなく、少数の仲間と実行せざるをえませんでした。今だに誰があの資料の送付先として私の名を青林舎に紹介したのかは不明です。が、ともかくこうして私と水俣との長いおつき合いが始まりました。

その後に発表された青林舎の水俣に関する映画のほとんどを市内で上映しました。また海を捨てざるを得なくなった患者さんたちの一部が、生活のために始めた甘夏ミカンの販売に協力し始めたのもこのころです。

妻や私自身もそれぞれ水俣を訪れ、現地の支援組織である相思社職員の案内で、主な患者さんや石牟礼道子さんからお話を伺ったりチッソの排水溝などの見学もしました。この関係は今でも続いておりますが、私の関心が「水俣病問題」から次第に「公害問題」へと拡がるにつれ、地元の「足尾鉱毒事件」に吸い寄せられていきました。

もちろん、ある日突然にそうなったのではなく、また私ひとりでそう気づいたのでもありません。多くの仲間たちとの相互作用もありましたし、優れた先達やたくさんの本などが私を導いてくれたのでした。

ともあれ、こうして私の関心は「水俣」から広く公害問題に発展し、現在のわたらせ川協会に連なるわけですが、原点は「水俣」にあるのです。

夏ミカンの花

市民塾・足尾

1980(昭55)年12月、現在わたらせ川協会の事務局員の一人である石川氏と二人で「市民塾・足尾」を始めました。一般市民を対象としたこの勉強会は、82年6月に幕を閉じるまで、12回開かれました。交通費程度のお礼しか差し上げられなかったにもかかわらず、たくさんの方々が私たちの厚かましい願いを快く引受けてくださり、おかげで中身の濃いものになりました。

これらの講演の大半は翌年6月に『なぜ、今、足尾か』と題して本にしましたが、その帯に私は次のように記しました。公害の原点としての足尾ではなく、死んだ遺跡としての足尾でもなく、ましてや鉱毒反対陣営に映った敵の牙城としての足尾でもなく、まさに今日の私たちの日常につながるものとしての「足尾」を捉え直すことによって、私たち自身の姿が明らかになるのではないか。

また、同書の「序にかえて」に、こうも書いております。明治の初め、多くのヤマの中で特に足尾銅山の発展と鉱毒被害の拡散とが、近代日本の殖産興業政策の真の姿を最もよく表しているということは、いまやほとんど常識となっております。しかし私たちはこの両極端にある二つのことがら、つまり銅山の発展と鉱毒による悲劇をこれまであまりにも単純に善玉悪玉という図式で示してはこなかったでしょうか。

銅山の操業そのものの停止を農民たちが求めたとき、単に害を被るからというにとどまらず、日本という新興国家の「近代化」政策そのものを告発し、拒否したはずなのです。当の農民たちがその点をどれほど認識していたかはもちろん疑問ですが、以来一世紀を経て多少は歴史から何かを学びとる術を知った私たちがことの本質をとらえ、継承していかなければ、あの筆舌に尽しがたい田中正造と農民たちの辛苦を、真にこの世に生かすことにはならないのではないでしょうか。

また同時に、1983年というこのときに私たちの周囲におきるさまざまな事象に私たちがどう対処していけばいいのか、つまり、私たち自身の根源的な有り様を問うことにもなるわけです。自分で自分に剣をつきつけるような苦しい作業には違いありませんが、いま私たちが〈足尾〉を学ぶことの意義は、まさにここにあると思うのです。

あらためて読み返してみると、まさに汗顔もので、趣旨のよく分からない文章ですが、たぶん次のようなことが言いたかったのでしょう。

① 明治維新以来、いろいろと曲折はあったが、わずか百年ちょっとで「一応」西欧型近代工業社会を築いてきたこの日本に住み、その繁栄を享受しているのであるから、私たちは足尾鉱毒事件の陰の部分にのみ注目するのではいけない。

② 私たちは、足尾鉱毒事件が当時の低劣な鉱山技術のもたらしたものではなく、また非人道的な経営方針の生んだものでもなく、まさにときの政治の問題であったことに気づいている。そして、それはいま必ずしも根絶されているとは言い難い。したがって、残念ながらこの事件は優れて今日的なものである。

③ 現在、人類を含めて、地球上の生物はかつてない危機的な状況に追い込まれている。しかも、そのような状況を作り出してきたのは、他ならぬ私たち人類だけである。太古、猿の仲間から人類が分岐した瞬間から、この地球には絶対に存在してはならない種類の生物として歩み始めてしまった。その意味で、あらゆる人聞は原罪を背負っているというのは正しい。

国家の発展とはいったい何か、社会の近代化とはいったい何を生み出すのか。生活の豊かさとは何か。銅山の操業停止を求めた被害農民たちは、すでに私たちの今日の混迷を予見していたかのようだ。

遣り切れない思い

国による水俣病問題の解決が近い、という説が流布されています。社会党の委員長が首相になったことから早期の決着が促進されるということでしょうが、その対象者は推定患者数のわずか1・2パーセントといわれています。それでは残りの人たちは文字通り救われません。

九州の一小都市で起きたこの事件が、「ミナマタ・ディジーズ(病)」として世界中に知られるようになった発端は、川本輝夫さんが始めたチッソとの東京本社での『直接交渉』でした。いや、始めたというのはあたりません。川本さん自身の言葉によれば、「加害者チッソの社長に一言謝ってもらえればそれでよか。それが熊本のケンカの納め方ばい」だったのです。翻って、足尾の場合はどうでしょうか。

田中正造は、一度足尾を訪れてはおりますが、古河鉱業の本社へは行っておりません。おそらく、彼の憲法感覚がそうさせなかったのだと思います。どちらが正しいということではありませんが、近代黎明期のわが国と敗戦後のわが国に起こったこの二つ大きな公害事件は、一企業にのみ責任のある「私害」ではありえないことを雄弁に、また象徴的に物語っているように思えてなりません。

さっき私は、人類はこの地球上に存在してはならない生き物になってしまった、と申しました。しかし、その生き物は、これからも加速度的に増え続けるでしょうし、それに伴って解決しなければならない問題も、現在とは比較できない重さで私たちの子孫にのしかかってくるでしょう。

20年以上も前、アメリカの布教師からハルマゲドンの話をしつこく聞かされました。当時の私には、その終末観はいかにも荒唐無稽に感じられましたが、イエスの再来後、約1千年の間は、イエス自身がこの世を治めなければ、人類の心の腐敗、汚れは落ちないというくだりには、非常に悲しくなったことを今でもよく憶えています。

それやこれやを思うと、つい遺り切れない気分に陥ってしまう今日このごろです。

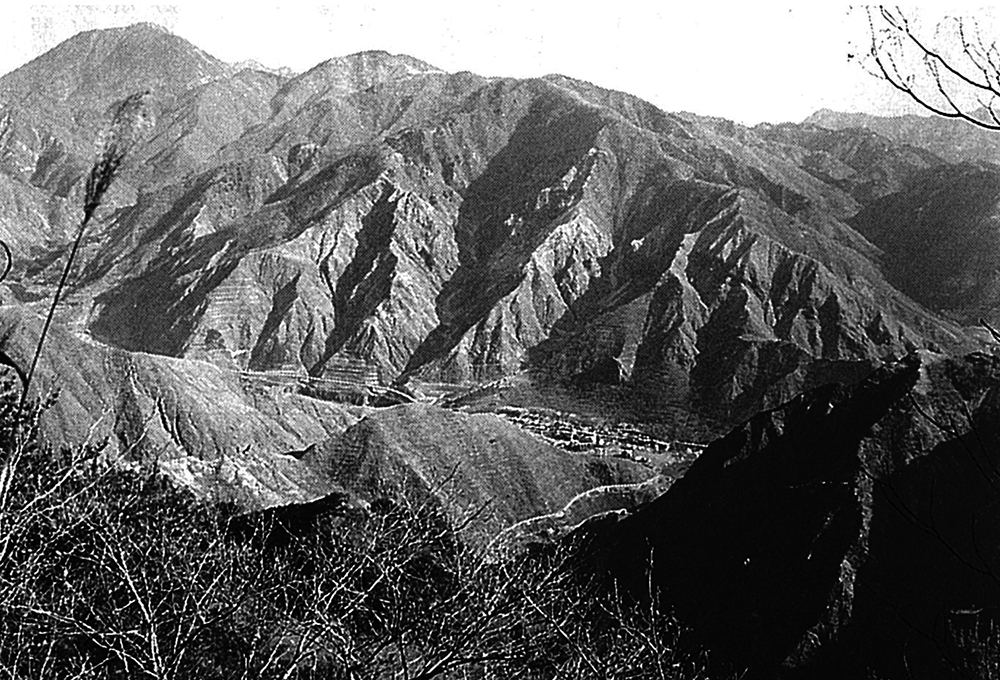

備前楯山頂上より赤倉山を望む。眼下には足尾製錬所がみえる

【出典:「わたらせ川 創刊号」1995年6月25日発行より P67~P72 編集:わたらせ川協会 発行:随想舎】