『超隠居の勧め』 97・1・9

ノルマを負わず、世俗の面白さ、楽しさを満喫しよう、という生き方を『超隠居』と称するらしい。「超」をつけたのが如何にもいやらしいけれど、それはともかく、そのためには、上昇志向/ブランド志向/トレンド志向などは切って捨て、ただひたすら「自己の心の充足」を目指す。同時に、孤立を楽しむ余裕がないと実現はむずかしい。『隠居』の所以である。

著者(坂崎重盛)の職業が何であるかは不明だが、一見身勝手な言い分のように誤解されそうなこの立場は、普通の勤め人にはなかなか取りにくい。だが、と『智恵蔵』96の解説者は強調する。「だが、諦めるな。仕事人間とおだてられ、会社人間と軽蔑され、結局立つ瀬のない勤め人が、毅然と悟り切った姿がそこにある」と。

断定的なこの言い方に、解説者の悲哀が滲んでいる。この勤め人は、ついに『超隠居』的な生活に憧れたまま、そのうち本物の隠居生活に入るんだろうな。かなり以前から隠居に似たような暮らしを続けている小生などは、目下カスミの新しい調理方法を模索しているところです。

『目先だけの利益』 97・1・15

「先のこと言えばそうだんベ。けど、そんときまでオラ生きちゃいねェ」

昔、宇都宮の市庁舎の移転先に関し、将来を考えれば駅の東側がよいという意見に関して、ある初老の審議会委員が言い放ったという。

「首都機能の移転は本県に」・・・県をはじめ、県北の各市町や産業界の旗振りで行なわれている誘致運動を耳目にするたびに、私は上記の一件を思い出す。

同一視できないかも知れない。しかし、「会議終了直後の廊下での発言だったとは言え、全くひどい話だよな」と知り合いの市議が、当時苦い顔でため息ついていたことが、どうしても忘れられない。

まだ計画の概要も不明確だ。しかし、経済の振興のみを金科玉条とする知事ほかの人々は、それが何であるかを問わないし、失うものについても関心はない。

田中正造が闘った、土木県令三島通庸(西郷、大久保の同輩)の旧宅のある西那須野町『永田町』は、東京のそれを模して名づけられた。明治の元勲たちが競って買収した那須高原が、再び利権屋たちに踏み荒らされようとしている。

(ペルー!の青木大使は、それら元勲の一人の孫である。今でも那須・黒磯市にその字名と小学校の名に「青木」が残されている)

『新しい挑戦』 97・1・21

『孝行は親より先に逝くことと障害の友その通り逝く』(13日、朝日歌壇)

昨年春、病いが不治に近いと知ったとき、私もすぐ、周囲の迷惑を想った。もし家族や多くの人々から支えられるだけの状態に陥ったら・・・。それらの人たちにとって、私が生きているだけで充分と、自分で自分を説得することは不可能だ。人々の善意と私の存在が等価だと、誰が保証してくれるのか。

幸いまだ寝たきりではない。不治かも知れないが、今はこの病いと闘うことが(均衡はとれていないけれども)、私を支えてくれる人々への、せめてもの反対給付とさせてもらおう。

過日、千葉市にある「科学技術庁・放射線医学研究所」を訪問した。3月半ばに入院し4月初め照射開始と、暫定的な予定を組んで帰宅した。3年前、400億もかけて造られたこの巨大な施設は、病気の種類と部位から、まるで私を待っていた感がある。まだ実験段階で、完治するとの保証はないが、なに、青木さんのプロポリスとの併用で、きっと社会復帰してみせる。

だが稲毛のタクシー運ちゃん、「南無妙法蓮華経だよ。ここじゃだめだ」

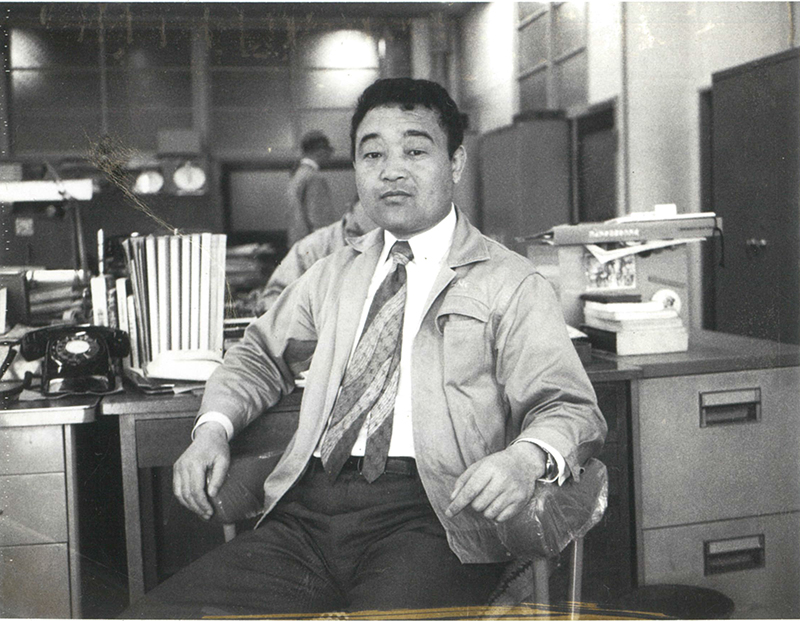

職場にて