豊かな森林と美しい清流。恵まれた自然環境の中で鹿沼組子や彫刻屋台に代表される「木の文化」が育まれてきた鹿沼市。 豪華な彫刻屋台が練り歩く「今宮神社祭の屋台行事」はユネスコ無形文化遺産に登録されています。特産のイチゴをはじめとして農林畜産物の宝庫でもあります。 2024年6月に市長に就任、2代目「いちご市長」でもある松井正一さんに鹿沼市の魅力や市の将来の姿について語っていただきました。

鹿沼市役所前のオブジェと共に

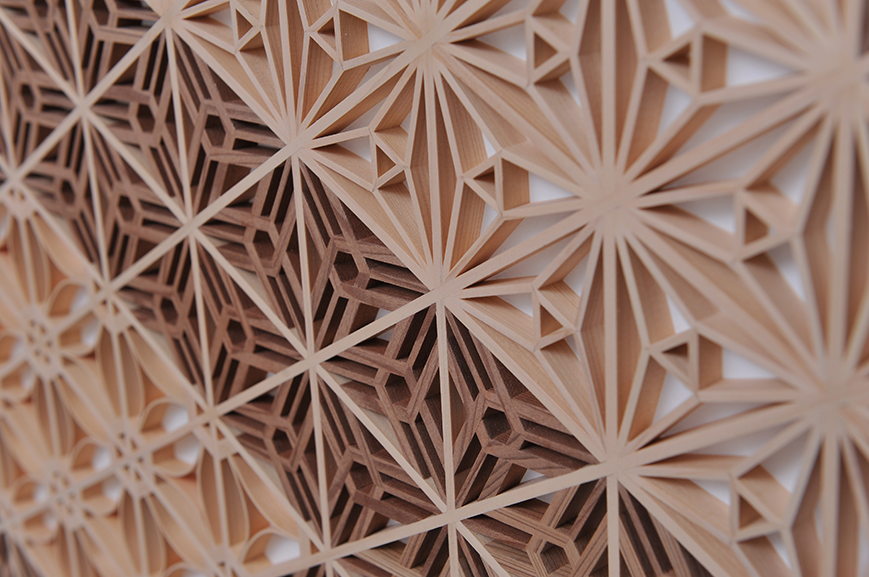

鹿沼組子

大芦川

例幣使街道の宿場町に芸術文化が花開く

—松井市長に鹿沼市の文化面を中心に、いろいろお聞きしたいと思います。まずはじめに、鹿沼市の文化的特徴や文化の振興を図る取り組みについて聞かせてください。

市長 文化的な魅力は、とっても多いと思っています。まず鹿沼市の地勢、森林や清流が大変豊かな自然を形作っています。こうした恵まれた自然環境の中で木の文化が育まれてきたということが挙げられます。

古くは江戸時代、林業がとても盛んで、材木の供給地としての歴史があります。市内には何条もの河川が流れ、河川を利用して水運で江戸に向けて木材を運びました。また現代も鹿沼組子や彫刻屋台に代表される木工の技術が伝承されています。

木版画家の川上澄生の作品や木版画の資料を収蔵する鹿沼市立川上澄生美術館は市のシンボルになっています。

公立美術館としては全国初の木版画の公募展である「川上澄生美術館木版画大賞」は今年で27回目になります。木版画に限定した公募展で全国各地から多くの方々から出品していただいています。この公募展を通じて木版画の作家として成長した方が全国各地にいらっしゃいます。人を育てるということに鹿沼市の木の文化が貢献しているのではないかなと思います。

鹿沼市には例幣使街道が通っています。江戸時代、宿場町として人の交流があり、人を介して町民文化が発展し、芸術文化が花開きました。

有名なところでは絵師の高久靄厓や南画家の鈴木水雲、俳人の松尾芭蕉も鹿沼に来ていますし、明治期以降になりますと歌人の半田良平や江連白潮など短歌人も随分出てきています。児童文学作家の千葉省三先生もいますし、そういう様々な方々が鹿沼の芸術や文化、文芸を盛んにしてきたということです。

今年は鹿沼市と粟野町との合併20周年になります。記念事業として、高村光雲先生が制作した木彫りの彫刻で国の重要文化財に指定されている老猿の見学ツアーを計画しています。『老猿』は東京の国立博物館に収蔵されていますが、実は、鹿沼市上粕尾、旧粟野町で採れたトチノキを彫った作品です。このことは、地元の方にも意外と知られていないのです。見学会では学芸員の方から老猿の制作にまつわるエピソードなどを伺えればと考えています。

木の文化、そして木工、匠の技術。鹿沼の文化的特徴として大いに挙げられるんじゃないかなと思っています。

川上澄生美術館

JR鹿沼駅前にある松尾芭蕉像

ユネスコ無形文化遺産「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」

—鹿沼市のもう一つの文化としてユネスコ無形文化遺産に登録されている「秋まつり」がありますが、どのように世界にアピールしていきたいと考えていますか。

市長 先ほどの話とも関連性がありますが伝統的な彫刻屋台、これも江戸時代からつながっている文化ですが、この彫刻屋台の木工技術が一つの醍醐味として挙げられると思います。

それから秋祭りを盛り上げるべく、興を添えるお囃子、これも伝統文化、芸能の一つと思っています。また地域の人々によって受け継がれている、いわゆる「しきたり」ですね。秋祭りに臨む精神的な要素と言うか、年に1回の絢爛豪華な彫刻屋台の練り歩きを、町衆がみんなで盛り上げようという気運は脈々と受け継がれています。

そういう町民文化である秋祭りの彫刻屋台が、全国33件の「山・鉾・屋台行事」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に、栃木県内では那須烏山市の山あげ祭りと一緒に、正式には「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」という名称で登録されました。全世界にアピールできるものが地元にあるということは喜ばしいことだと思います。

多くの方が来訪されて鹿沼市の伝統文化である彫刻屋台をご覧いただきました。屋台が運行し、実際にお祭りが営まれている光景を目の当たりにしていただき、感動して帰っていただく。そんな醍醐味をこれからも多くの方々のお力で継承していく、そのための具体的な取り組みや検討が引き続き行われています。

彫刻屋台の練り歩き

鹿沼今宮神社祭の屋台行事

「かぬまブランド」

—お祭りにはたくさん人がいらして、鹿沼のものを買っていただいていますが、その中には「かぬまブランド」に認定されているものがあると思います。かぬまブランドはどんな点に注目して選定されているか教えてください。

市長 かぬまブランドは、大きく8つの要素、条件で選ばれています。品質、イメージ、認知度、特徴、地域性、技術、環境、そして多くの皆さんに手軽に買い求めていただける価格、この8つの視点から認定審査というものを行って認定しています。

かぬまブランドの認定で大切なものとしては他の地域へのPR、鹿沼市の認知度向上、イメージアップが図れるかどうかということもあります。またブランドに認定する以上は、安定的な供給、流通体制、発信力などを兼ね備えていることも必要です。

—その中で特に市長さん一押しの品はございますか。

市長 正直、難しいですね。私は鹿沼市長であるとともに2代目の「いちご市長」ですので、当然イチゴを一押しに挙げるべきなのですが、あえて私の好きなものを挙げますと「元祖屋台最中」です。

彫刻屋台をモチーフに古くから作られている最中です。大きさが大・中・小とあって、個人的には小が好きです。大と中は小倉餡の餡子なのですが、一番小さいサイズだけ柚子餡もあって食べ比べができるんです。私は元々、甘いものが大好き。小倉と柚の2種類の餡子があって、食べ易い一番小さいサイズの屋台最中が一押しです。

屋台最中

一番小さなサイズには柚子餡もある

人と人との触れ合いを大切に

—鹿沼市に育った松井市長には子どもの頃のことやお祭りなど鹿沼にまつわる思い出、エピソードがたくさんあるかと思います。印象に残っていることを聞かせてください。

市長 たくさんあります。私はもともと鹿沼市下沢という中山間地、田舎育ちです。私たちの頃は、友達と遊ぶにしても何でも遊び道具を自分たちで作った時代です。今のようにお金を出せば何でも買えるという時代じゃなかったから、その辺の野山にある草木とかいろいろなものを使って、遊び道具を作っていました。

森の中に基地を作って基地ごっこをやったり、秋の収穫後などは田んぼに行くと藁が積んであるので、その藁のところでプロレスをやったりとか。お友達のうちに行ってかくれんぼをやって、いつまでも見つからなかったとか。幼少の頃、近隣のお友達と仲良く楽しく遊んだという記憶が数多く残っています。

昔は地域の盆踊りが夏の定番でした。近所の小さい集会場の庭で、みんなで楽しく踊ったり、冷たいものを飲んだりとか、そういう思い出もたくさんあります。

小さいころの人と人との触れ合いが、私自身の人間としての礎になっている部分があるかもしれません。友達同士思いやりを持って仲良くして、困っている子がいたら助けるとか。今でいういじめとか、からかいとか、友達が嫌がるようなことをやってはいけないということは、そういう人と人との触れ合い、コミュニケーションの中で培っていったのかもしれません。 小さい頃から非常に仲良くしていただき、今でも、そのまま友達という方が数多くいます。本当に幸せなことです。これからもお互いに思いやりを持って支え合ったり、力を出し合ったりしてやっていけるような世の中であってほしいし、私も市長として、そういうふうな思いを大切にしながら鹿沼市を盛り上げていきたいという思いが強いです。

移住して来る方も随分増えていまして、そういう方に「鹿沼って、とってもいいよね」と評価していただいているのが嬉しいです。ある意味、地元に住んでいる人がなかなかふるさと鹿沼の良さを実感しきれていないのかもしれない。私自身はこのふるさと鹿沼が大好きですが、そういう思いをより多くの方と共有して、自信と愛着を持ってふるさと自慢をしてもらえるような市民が増えることがとてもいいことだと思います。

松井市長

「Made in 鹿沼」

—今までお話していただいたこと以外にも鹿沼の魅力、見どころなど伝えたいことなどありましたら聞かせていただけますか。

市長 先ほど話しました木の文化との関係もありますけれども、様々な特殊なものを作っている地域でもあるんですね。 彫刻屋台の彫刻師、彫り師もいますし、屋台そのものの骨組みを作る大工さんもいますし、大きな車輪を作っている人もいます。色を塗ったりする人、彩色師もいます。 「Made in 鹿沼」をこれからの鹿沼市をPRしていくうえでのキャッチフレーズにしています。「鹿沼発」、「鹿沼産」というものがとっても多いんです。木工以外にも精密機械加工とか、様々なものを作っている元気な企業がいらっしゃいます。

農林畜産物も豊富です。大げさな言い方を敢えてしますが、ほぼ全国の農産物を鹿沼で作れると思います。寒い地域から暖かい地域までの農林畜産物、ほぼすべてが揃うと思います。これも不思議なくらいすごいことだと思います。

鹿沼市は多くの方々を食を通じて豊かにすることができます。今年、東京太田市場にイチゴのトップセールスに行った時、「鹿沼のイチゴは横綱だ」と言われました。「味よし、質よし、そして量多し」、全部揃っているわけです。 それだけ多くのイチゴ農家の方々に大変なご尽力をいただいている証です。そして、ニラ農家もトマト農家も負けてない。みなさん自信を持って良いものを作っているということなのです。そういう農林畜産物の宝庫。これも鹿沼の魅力です。

地元の食に携わっておられる飲食店の方々も鹿沼をPRするために、まさにMade in 鹿沼のレシピとか、様々なメニューをふんだんに用意されて、私たち鹿沼市民はもちろんですが多くの来訪者の方々のおもてなしをしていただいている、これもありがたいことです。

また、シウマイの崎陽軒の初代社長、野並茂吉さんが鹿沼市出身ということで、野並さんのふるさとへの思いを受け継ぎ、鹿沼を「シウマイのまち」として盛り上げるため、商工会議所とともに「かぬまシウマイ」のPRにも全力で取り組んでいきます。

イチゴ

ニラ

トマト

鹿沼の「シウマイ」。「シュウマイ」ではないのがポイント

子ども、若者たちが生き生きと暮らしていける未来

—鹿沼市の未来、これからの夢などについてお聞かせください。

市長 4月に令和7年度という新年度を迎えますが、鹿沼市の一番ベースとなる総合計画の次期計画を1年間かけて作り上げるという目標を掲げています。 その中で、鹿沼の5年後、10年後、近未来を意識して、例えば10年後の鹿沼市はこういうふうな風景があって、こういうふうな市民の皆さん、または企業の皆さんの営みがあって、その時に鹿沼はこんな状態になっているということを作り上げる。 そんな大切な節目の時期でもあります。

粟野と鹿沼の合併20周年ということで、これまでの20年間を振り返りこれからの鹿沼市の未来をつくるという面でもとても大切な時期です。次期計画を全ての職員、関係各位のみなさんのお力をお借りして、より良いものを作り上げる、 鹿沼の未来に向けて頑張るということがあります。

それから、ある意味もっと弾(はじ)けたというか、鹿沼の未来に向けて何か夢があればということでは、とにかくお子さんたちや若者たちが生き生きと暮らしていけるような、 そんなまちに作り上げることができたらいいなっていうのが、正直、私の夢です。

鹿沼の魅力や特徴を後世に残していくための手段として未来を担う人材育成、そのための農業系、林業系、木工系、いろんな分野の学校、大学、専門学校、専修学校などができてもいいのかなと思っています。 指導する先生は鹿沼市内にたくさんいます。そういう方々による実用的な学校ができた暁には私も入学したいですね。

これは夢ですが、決して達成できない夢ではないと思っています。そんなことが将来できると面白いなと思います。

—伝統文化を伝えるためには若い人の力というものが本当に大事になってきます。

市長 本当に若い人たちの力がどんどん芽吹いてきている感じがします。例えば、私の故郷下沢に文化財や仏像の修復する仕事をするために移り住んできた女性3人組がいます。鹿沼の魅力を感じて移住してきてくれています。 そういった方々は、本気で地域を良くしようと立ち上がってくれています。地元には、そういうことに感激したり興味を持ったりしている方もいっぱいいるわけです。 身近なカルチャースクールの延長線上みたいなところから人材を養成していく学校が、鹿沼だったらできるのではないかなと思うのです。

新規就農者ということでも、県や市、行政もしっかり関わってイチゴやニラの新規就農者の育成に取り組んでいますが、イチゴについては既に16名の新規就農者が巣立っています。 そのことも大きなヒントで、次代を担う農業者を育成していくという意味で例えば、イチゴの専門学校みたいなものを作るとか。県をはじめ様々な機関とも連携していくことで、そういうものもできるのではないか。 栽培技術や制作技術の伝承、引き継いでいくということが大事だと思います。

鹿沼の未来を形作っていくということは、今頑張っている人たちの技術、文化、思いを未来にきちんと継承していく、伝承していくということだろうと思います。 行政も民間もみんなで力を合わせてオール鹿沼でやっていく。それがとても肝要なことだと思います。

—このウェブメディアはいろいろな世代、いろいろな地域の方が見ていると思います。最後に、読者へのメッセージをお願いします。

市長 お子さんたちの未来、若い人たちの未来のことを大切に思って、市長としてまちづくりに従事しているわけですが、 若い人たちがいろいろな思いを寄せられるよう、鹿沼の明確な未来像を示してあげることが大切だと思います。未来の鹿沼市を形作るために今やっておかなければいけないことを真剣に考えて、力を注いでいきます。

お子さんたち、若い人たちの思い、鹿沼市に対するアイデアや提案提言を積極的に受け止めさせていただいて、できる限り多くの方々の思いが通うようなまちづくりをやっていきたいと考えていますので、 ぜひ鹿沼市をごひいきにしていただければと思っています。

—本日は、どうもありがとうございました。

構成:ビオス編集室(2025年3月18日取材)