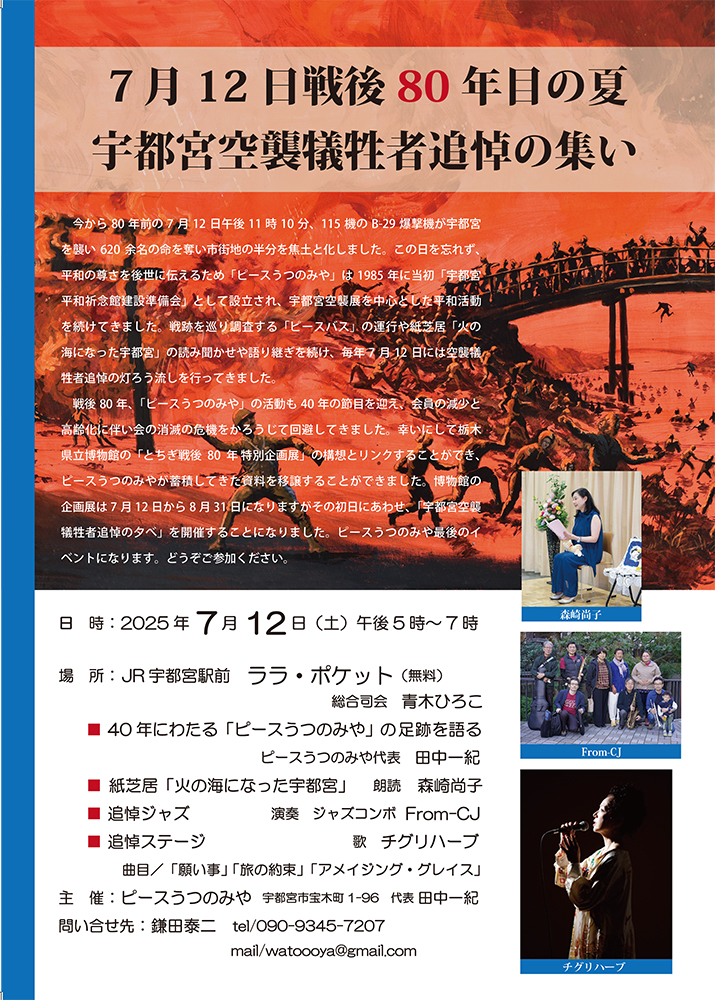

戦後80年の夏。宇都宮空襲犠牲者追悼の集いが、JR宇都宮駅前のイベント広場で開催された。主催したピースうつのみやは、平和の尊さを後世に伝えるため1985年に「宇都宮平和祈念館建設準備会」として発足。

その後「宇都宮平和祈念館をつくる会」「ピースうつのみや」と名称を変更しながら宇都宮空襲展、戦争遺跡をめぐる「ピースバス」、空襲の犠牲者を追悼する灯籠流し、語り継ぎ活動などを通して市民に戦争と平和の問題を問い続けてきた。戦後80年、そしてピース宇都宮の発足40年という節目の年に開催された追悼の集いは、ピースうつのみやとして最後のイベントとなった。

ピースうつのみ代表の田中一紀さんは、40年の足跡を辿りながら平和活動の現状と未来について語った。

田中一紀さん

宇都宮空襲の記憶が薄れてしまう

ピースうつのみやがこの40年間どういう活動をしてきたのか、そして今後どうなるのか、みなさんが色々とお聞きになりたいことがありますので、それらにお答えするような形で私の方から報告させていただきたいと思っています。

ピースうつのみやが40年前に発足をした契機を申し上げますと、戦後40年を経過した中で戦争体験、空襲体験をされた方々がいなくなってしまうということの中で、宇都宮空襲があったことが宇都宮市民の間ではあまりよく知られていないということを、当時私たちが最初に気づいたことです。そして、何といっても戦争をやめさせ、平和を求めていこうという機運が少しずつ盛り上がりを見せていました。そういう時に宇都宮空襲展を開いて、多くの市民の皆さんに感心を持ってもらおう、そういうかたちで始めました。

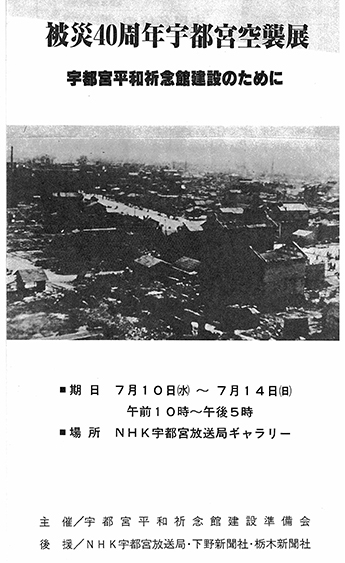

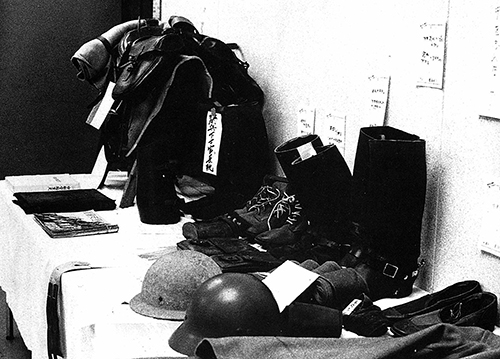

第1回の宇都宮空襲展はNHK宇都宮放送局の1階ロビー全体を使って開催しました。戦争中に使われた生活道具あるいは軍事的に使われた武器、そういったものを展示して多くの市民、約1500名からの皆さんの入場をいただけたわけです。それが一つの大きな契機になりました。

第1回の宇都宮空襲展のチラシ

第1回の宇都宮空襲展の展示の様子

一過性ではない継続的な取り組みを

私たちの会の活動をする時に徳田浩淳さん(故人)の指導を仰いできました。その当時、徳田さんは郷土史家として宇都宮空襲に関して常に意見を述べられていました。徳田さんの指導を仰いで何とか市民運動としてやっていこうということで徳田さんにお願いをした経過があります。

その時、徳田さんは「一過性で終わるようでは引き受けられない」ということで頑に拒絶されました。私たちは一過性で終わらず継続的に取り組んでいくことを約束し、宇都宮空襲展を皮切りに平和を求める運動を進めました。

資料を全く持ち合わせがない中、宇都宮空襲展を開催するため先輩たちが持っているいろいろなデータを当たりました。戦時中の生活物資あるいは爆弾とか空襲にまつわる資料を持っている方のところへ行って、借りてくるというところから始めたわけです。それを支えてくれたのが宇都宮地区労に結集していた労働組合の若い活動家の皆さんでした。

市民の間に眠っている資料を貸していただくために奔走しました。全く何もないところからですから借りに行くにも信用が全くない。借用書を書いて展示が終わったらその借用書を持って返しに行く。そういうことで数年過ごしました。その中から市民の間に眠っている焼夷弾とか当時の生活用品が寄せられるようになりました。

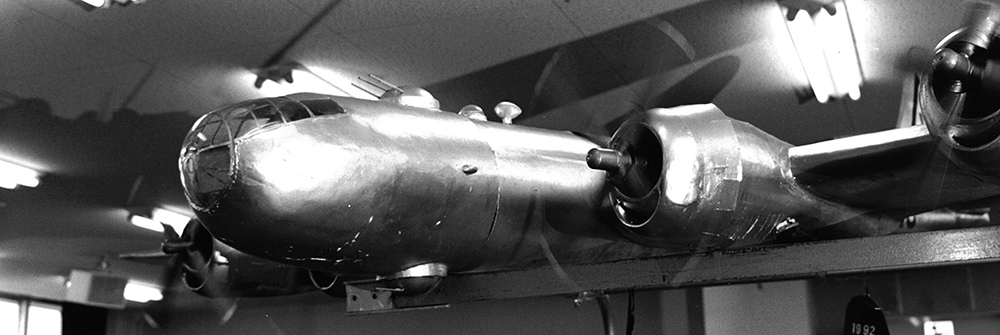

寄贈していただいた資料だけでは理解が難しい部分は自分たちで補足するかたちでパネルにしたり、B-29の10分の1の模型を作って展示したりしました。非常に多くの人に関心を持っていただいたのが空襲直後の宇都宮市内の被災状況を再現したジオラマ(200分の1)の制作、展示です。さらには宇都宮空襲で焼け出された状況を象徴的に描いた縦1.4メートル横10メートル、総カラーのパノラマ画など活用しながら空襲展を重ねて今日までつないできました。

会員・故山口勇さんが描いた「空襲大パノラマ絵」

市民の理解、協力、参加があってこそ

第1回の空襲展を開催した際、会場に軍服姿、銃剣をぶら下げ長靴を履いてやって来られた方がいて、びっくり仰天しました。非常に混沌としている状態で、私たちの活動の趣旨が十分伝わらなかったというような局面もありました。

また、多くの人に知ってもらうということで東武宇都宮百貨店の催事場で開催された第3回の空襲展ではB-29爆撃機を天井から吊るして展示しました。3日間で約5,000人が入場する大盛況だったのですが、混雑で頭上のB-29に気づかず、「B-29はどこにあるんだ」と一騒動ありました。それくらい話題になるようなことを通じながら宇都宮空襲のことを多くの人に知ってもらうというようなことを重ねてきた結果、今日まで何とか続けられた。これも多くの市民の皆さんの理解、協力、参加、そういうことがずっとつながれて今日まで来たことが一番大きかったのではないかという風に感じています。

何にもないところから皆さんの大きな熱意に支えられていろいろ工夫を重ねてやってきた。それが 宇都宮空襲展です。

展示されたB-29爆撃機10分の1の模型

「ピースバス」「灯籠流し」「語り部活動」

ピースうつのみやの活動には、もう一つ「ピースバス」があります。宇都宮市内に眠っている戦跡、例えば軍事工場の跡、それから県庁の正面玄関、今は昭和館という形で一部残っておりますが、戦時中は迷彩色を施して保護していました。あるいは八幡山の地下の防空壕、そういったところを案内したり、市内東の方では清原の飛行場跡をご案内したり。今日では跡形を確認するのが難しいところ、私どもが色々研究し、そして見つけ出したところを多くの市民の皆様にご案内してきました。

さらには、空襲で亡くなった方々の追悼を祈念をして、田川で灯籠流しをしてきました。コロナ禍よって灯籠流しができなくなったり、あるいは河川改修等で灯籠を流す場所がなくなったりということでこのところ実施できなくなってしまったわけですが、非常に多くの市民の皆さんが その灯篭の流れる様を見て、考え深げに追悼していただいたということがあります。

また語り部活動ということで、宇都宮空襲を体験した方、戦争体験をした方が小中学校の授業の一環で語り部として自らの戦争体験を語り継ぐ活動を続けてきました。

そのような、大きく分けて4つほどの催しを毎年7月から8月にかけて、児童生徒さんあるいは学生さんなどが見られるような機会を設定しながら続けてきたところです。

語り部活動

灯籠流しの様子

市民から寄せられた資料の有効活用

非常に多岐にわたり市民からの要望に応えるかたちで努力をしてきましたが、達成出来なかったのが平和祈念館をつくることです。多くの市民の皆さんがいつでも見学できて、戦争や平和について語り合い勉強できる場が必要だという願いで、40年間にわたって取り組み、宇都宮市に要請をしてきたのですが、実現できなかったという大変残念な報告になってしまいました。

これまでの取り組みをどう今後につないでいくのか。私たちの会そのものが、戦争経験のあるメンバーの多くが鬼籍の方になり、あるいは存命であっても病院通いというようなことで、外に出て活動するようなことがほとんどできない状態になっております。

また空襲展を支えていただいた宇都宮地区労に集結した団体も解散をしているというようなこともありまして、会を存続、継続し支えていくのは、非常に困難な状態に差し掛かったわけです。

そういう中で今年戦後80年ということもありまして多くのマスコミがこぞって戦争、平和の問題について報道しております。私たちに対しても、これからどういうふうに平和を求めていくのか、いろんなかたちで質問してきました。私たちもそれに応えるべく努力はしてきたのですが、何せ今申し上げたような会の実情で、団体として維持していくというのは大変困難な状況になってきています。皆様から寄せられた資料類をどのように管理運営していくのか、これまた大変な難題が待っていたわけです。

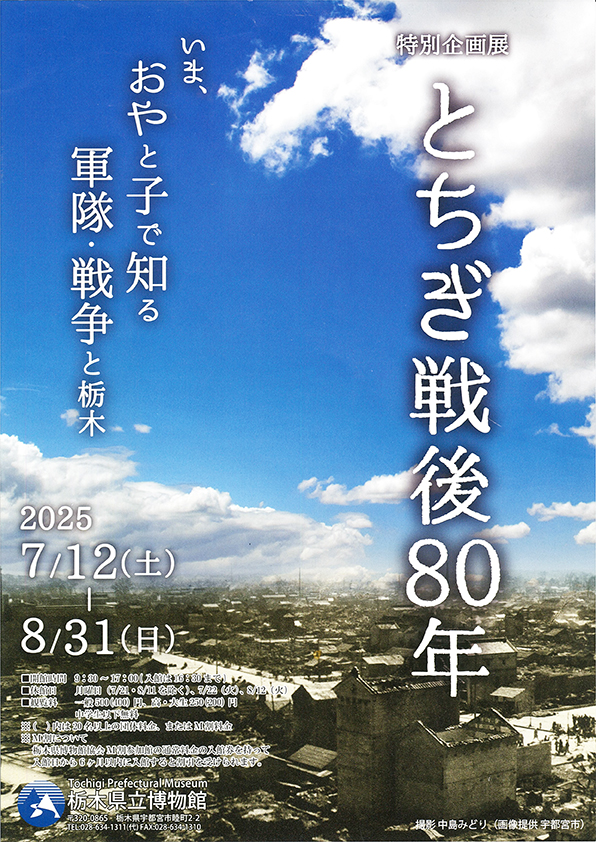

私たちは市民から寄せられた資料を有効に活用できて、保存して管理できるように行政中心に何とかならないかということで働きかけてきましたが、「とちぎ戦後80年」の企画展を準備していた県立博物館から「宇都宮空襲に関する資料が県立博物館にはないのでピースうつのみやで持っておられる資料を是非貸してください」という依頼がありました。会としては喜んでお貸ししましょうということで、とんとん拍子で話が進み、企画展終了後も、ピースうつのみやが所有している資料を博物館で保管管理してもらえることになりました。

8月31日まで開かれている企画展にはピースうつのみやからの資料が多く展示されております。企画展は、この会の活動の延長線上にあるんだということを含めて平和の問題を家族そろって話し合う良い機会にしていただければと思っております。

多くの市民によって支えられたピースうつのみやの資料が博物館で保管され。一部書籍類は県立図書館で引き受けていただくことになっています。私たちが持っている資料が未来に向けてまた役立っていくそういう道が開けたということが大変大きな存在を示し、新たな動きが展開されてきておりますことを報告させていただきたいと思います。

新しい方向に運動が発展する兆し

昨日、県立博物館において企画展のオープニングの集いがありました。そこで福田富一知事と一緒になる機会があって、私の方から宇都宮空襲の被災状況のジオラマを見ながら説明をいたしました。福田知事が「昔、宇都宮市長の時代に八幡山の地下ある14師団司令部の防空壕の中に入ったことがある」ということを話されました。私からは「宇都宮市に眠っている最高の戦跡なのだから、この防空壕を市民に開放して見てもらえれば多くの人たちが戦争と平和の問題について身近に感じることができるでしょう」ということを申し上げました。知事は非常に感じるものがあったようで「安全性を図ったうえで防空壕を市民に開放するのはいいね」というようなことをおっしゃっていました。

会の活動について栃木県トップの知事がそういう感触を抱いたということは大きな前進であり、同時にピーストうつのみやが、この40年間努力をしてきた、その成果が認められた一瞬であったというふうに私は受け止めることができました。

多くの市民の継承、継続によってここまで来た大きな力が行政を動かし、新しい方向に運動が発展する、そういうきざしを受けとることができたということが大きな成果ではないか。ピースうつのみやが持っている力というのは、決して小さなものではなくて、大きな力に転化している。

栃木県立博物館 特別企画展「とちぎ戦後80年~いま、おやと子で知る軍隊・戦争と栃木~」

平和の問題を自分事として受けとめることで、平和の力はさらに進化する

平和というものは人間が生きていくための生存権を表すもので、権利であります。権利の主張ができるのは私たち一人一人であります。軍事や武力によって人の生命や財産を破壊することは単なる破壊ではない、犯罪です。犯罪を犯した人は罪を償う責務があるわけです。そのことを次の世代の人に受け継いでいただきたい。そういう厳しい市民の目が広がっていくこと、自分たちの問題として受け止めることができるようになると、平和の力はさらに進化し広がり深みを持つのではないでしょうか。

これからも市民が力強く平和に向けての努力をされることを心から念願をいたしまして、私からの報告に返させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

◇ ◇ ◇

追悼の集いには約150人の市民が参加し、空爆犠牲者への哀悼の意を表し黙祷を捧げた。空襲直後の惨状を目撃した会のメンバーが記憶をもとに描いた紙芝居「火の海になった うつのみや」(森崎尚子さん朗読)の上演、ジャズコンポ「From-CJ」による追悼ジャズ演奏、チグリハーブさんの追悼ステージが行われた。

森崎尚子さん

ジャズコンポ「From-CJ」

チグリハーブさん

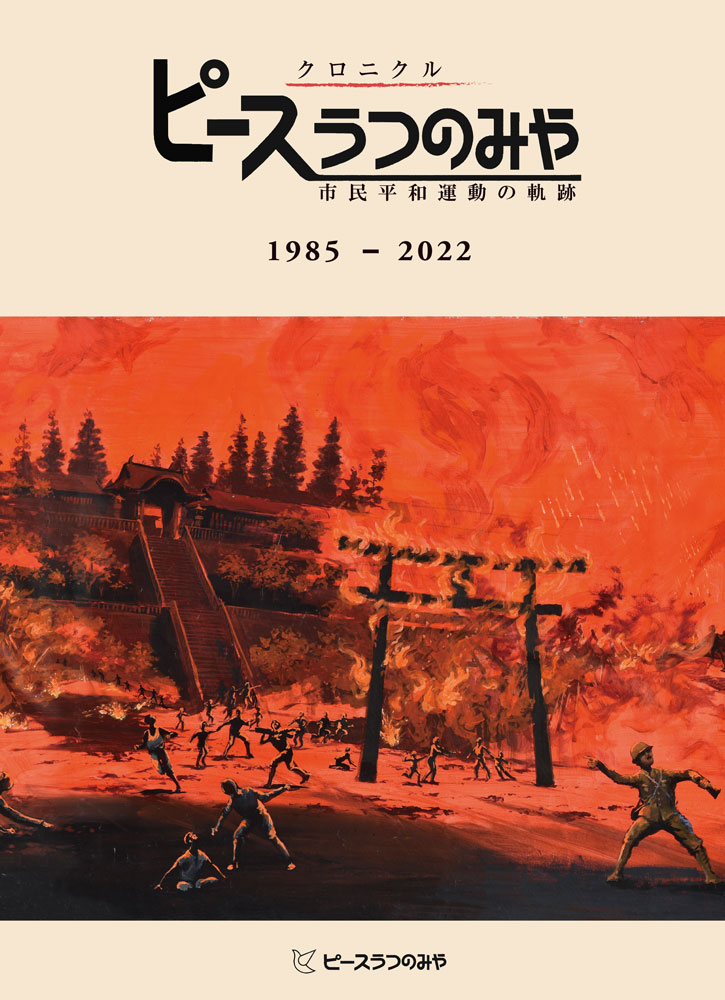

『クロニクル ピースうつのみや 市民平和運動の軌跡 1985-2022』

出版:アートセンターサカモト/編集:ピースうつのみや

税込1,980円 / ISBN:978-4-901165-30-3